Ça y est, c’est déjà l’heure du grand départ ! Après avoir passé la belle saison dans leurs territoires respectifs, il est temps pour de nombreuses espèces de rejoindre leurs quartiers d’hiver. Et ça tombe bien, puisque nous sommes juste sur leur chemin !

Pour mieux comprendre le phénomène de migration et ainsi pouvoir encore mieux profiter du spectacle, Terre de Vesdre est allé à la rencontre de quelques experts passionnés.

(photo de couverture : Vanneaux huppés (Vannulus vannulus) en pleine migration | photo Jean-Marie Poncelet)

Un matin de septembre. Ramecroix, sur les hauteurs de Heusy.

J’y ai rendez-vous avec Arnaud Beckers, un local de l’étape (il a grandi rue Florikosse !), qui est là pour nous parler de la migration des oiseaux, de passage dans notre région. Passionné depuis tout petit par la gent aviaire et la migration, il en a d’ailleurs fait son métier, puisqu’il étudie la migration un peu partout en Wallonie dans le cadre de l’installation d’éoliennes. Plus jeune, il a consacré avec André Baron (un autre local de l’étape) des centaines d’heures à l’observation et au compte-rendu de tous les oiseaux aperçus dans le ciel de Ramecroix.

Là haut, sur le plateau, il m’attend tranquillement, harnaché de ses jumelles, l’oeil vissé à sa longue-vue, et affublé de ce sourire qu’ont les passionnés de nature sur leur terrain de jeu (et d’étude, mais l’un n’empêche pas l’autre…). Aux aguets, ouïe fine et vision précise, muni de son petit carnet, il notera chaque observation pendant tout notre échange.

Mais au fait, c’est quoi la migration ?

Un phénomène annuel fascinant

Chaque année en automne, mus par un instinct ancestral déclenché par la photopériode, des millions d’oiseaux quittent leur territoire de nidification. La raison en est simple : le froid et la faim. Après la saison des amours et l’élevage des jeunes vient ce que l’on appelle la migration post-nuptiale. Afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et se prémunir des rigueurs de l’hiver, ils parcourent ainsi de plusieurs dizaines à plusieurs milliers de kilomètres (selon l’espèce) vers une terre plus riche en nourriture et au climat plus clément. Ils y passeront ainsi l’hiver et reviendront nicher chez nous ou plus au nord au printemps, quand les ressources et le temps seront propices. Guidés par leur mémoire visuelle mais aussi le soleil, les étoiles ou encore le champ magnétique, les oiseaux remettent le couvert chaque année. Et ce parfois sans même l’avoir appris de quiconque, comme c’est le cas chez le Coucou gris (Cuculus canorus), cet oiseau fagnard qui, bien que n’ayant jamais connu ses parents (il est élevé par d’autres espèces), saura exactement où aller et quel chemin emprunter ! Sur leur chemin, de nombreux obstacles peuvent se présenter à eux : prédateurs, chasse, hauts bâtiments, éoliennes, rapaces, fils haute tension, mer, désert… Et pourtant, ils y arrivent !

Mais revenons à notre bassin versant. Qu’a-t-il de si particulier ? Pour comprendre, tâchons de visualiser le grand voyage.

Dans le couloir !

Les oiseaux qui passent au-dessus de nos têtes, puisqu’ils vont du nord au sud, proviennent en toute logique des régions septentrionales. Ainsi, on pourra apercevoir des oiseaux originaires de Scandinavie, mais aussi d’Allemagne, des Pays Baltes et même de Russie ! Au moment de rejoindre leur terre d’asile (que celle-ci soit à l’Ouest ou à l’Est), ils vont donc se diriger vers le bas de la carte, mais non pas sans éviter le grand danger que représentent les mers. Les plus nordiques (et en nombre parfois énorme !) vont ainsi se rejoindre sur une même route aérienne relativement serrée, donnant naissance à un flux migratoire plutôt dense. “Coincés” entre la Baltique et la Mer du Nord, ils vont nous arriver après avoir survolé le Danemark, l’Allemagne de l’Ouest et l’Est des Pays-Bas. Et cela concerne quasi toutes les espèces (plusieurs centaines) venant du Nord !

En fonction de leur destination, les oiseaux vont alors choisir des routes particulières ; c’est ce que l’on appelle des couloirs migratoires. Arnaud Beckers nuance les choses : “Je ne pense pas que chez nous il y ait des couloirs bien définis. Il n’y a pas vraiment de contraste net. On peut plutôt imaginer un couloir de 50 à 200 km de largeur, dont la zone de gros trafic se situerait vers l’Est de la Hesbaye, le Condroz, et jusqu’à Chaudfontaine environ. Il y a donc des chances pour que les oiseaux vus chez Jean-Marie (Xhoris) soient aussi passés par chez nous un peu plus tôt”

Le bassin versant est donc un peu en marge, sur le côté de ce grand couloir (on voit d’ailleurs passer moins de Pigeons ramiers et de pinsons) mais toutefois bien situé entre le bassin de la Meuse et le Plateau des Hautes Fagnes, comme le précise Jean-Marie Poncelet. Ici, nous pouvons profiter du passage des “orientaux” que sont les Grues cendrées (Grus grus), Milans royaux (Milvus milvus), Alouettes lulu (Lullula arborea)…

Des oiseaux partout… tout le temps ?

“Ici à Ramecroix, on est à environ 90 000 oiseaux par automne, en comptant un jour sur deux et pas de nuit, alors que 70 % des oiseaux opèrent une migration nocturne. En extrapolant, on peut donc imaginer qu’on aurait entre 200 000 et 500 000 oiseaux à chaque migration post-nuptiale.” Du côté de Ninane, ce sont environ 500 000 oiseaux qui sont comptés (de jour, donc), ce qui ferait avec l’activité de nuit autour de 1 500 000 oiseaux !

Toutefois, comme l’observe Jean-Marie Poncelet du côté de Xhoris, ce nombre semble diminuer, et quelques changements semblent être en cours…

Quelques petits changements

De son côté, Arnaud Beckers ne remarque rien de très flagrant, si ce n’est peut-être les Grues cendrées qui reviennent plus tôt (en février à la place de début mars). L’observation la plus évidente est probablement la véritable hécatombe du Moineau friquet (Passer montanus). “Il n’y en a plus”, nous dit-il. “On croirait une véritable extinction locale !”. En effet, alors que Jean-Marie Poncelet en comptait 1936 en 2012, il n’y en avait plus qu’un seul l’année dernière ! Parmi les autres changements, notons aussi la splendide Grande Aigrette (Ardea alba), visiteuse d’hiver de plus en plus fréquente. Roger Ponsen remarque quant à lui que la Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) revient en mars plutôt qu’en avril. Un autre problème un peu particulier est celui des Coucous gris et Gobemouches noirs. En effet, bien qu’ils maintiennent leur date de remontée, les larves d’insectes (dont ils se nourrissent) se développent plus préocement qu’avant, ce qui fait qu’elles ne sont rapidement plus disponibles pour ces insectivores. Citons aussi le cas du Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), qui semble descendre de moins en moins loin, à tel point que de nombreux individus s’arrêtent quelques dizaines de kilomètres avant notre région, du côté de Oostmarland, près de la frontière belgo-néerlandaise, mais aussi plus près de chez nous au Trilogiport d’Hermalle, voire même dans nos mangeoires !

Des phénomènes explicables en grosse partie par le changement climatique.

Point positif : ces dernières années, on voit de plus en plus de haies, ce qui permet aux migrateurs de se remplumer un bon coup avant le grand départ !

Un ballet rythmé

La migration s’opère en deux grosses vagues.

Tout d’abord, celle des migrateurs au long cours, de fin juillet jusque début/mi-septembre. On y retrouve les insectivores “stricts” (hirondelles, Bergeronnettes printanières (Motacilla flava),..) pressés de retrouver les indispensables ressources que sont les populations d’insectes. Se joignent à eux les espèces ne supportant pas le froid, ainsi que les rapaces tels que la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), ou encore le Busard des roseaux (Circus aeruginosus) . Certains partent très tôt, et ce dès la mi-juillet, comme c’est le cas de la Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris). Ils rejoindront alors l’Afrique subsaharienne, pour un voyage de l’ordre de plusieurs milliers de kilomètres !

Après un creux de quelques jours, à partir du 25 septembre (et jusque début novembre) vient le tour des migrateurs partiels (voir plus loin chapitre Tous migrateurs ?) , surtout granivores, qui ne franchissent pas la Méditerranée. Ils sont eux beaucoup plus nombreux. Ce sont ainsi des pinsons, Pigeons ramiers, grives, etc. qui vont se diriger essentiellement vers la France et l’Espagne.

Quand ? La phénologie des pipits (et des autres)

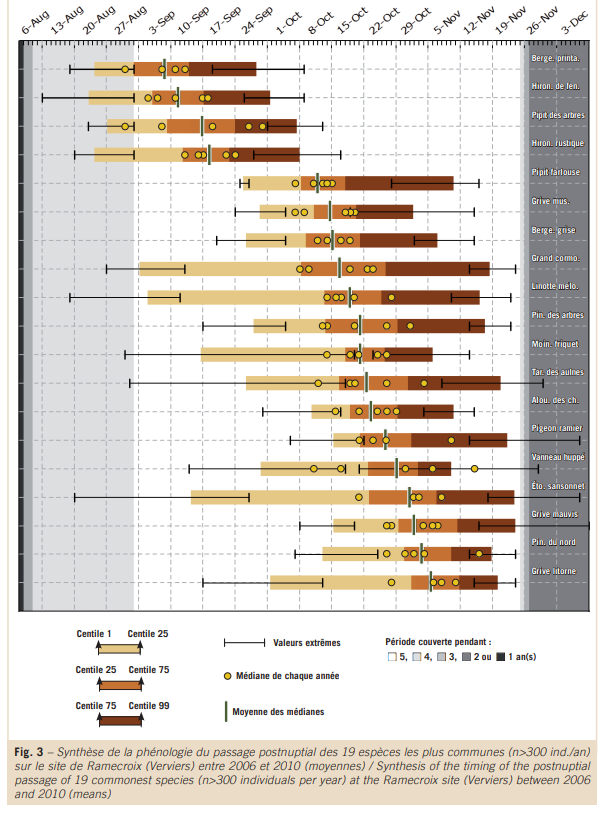

Un des gros avantages de ce ballet si bien cadencé, c’est qu’il se produit plus ou moins de la même façon d’année en année : c’est la phénologie de la migration. On peut donc relativement précisément prévoir quelles espèces vont nous survoler et à quel moment, et établir un véritable almanach des passages migratoires, selon une courbe de Gauss ou “boîte à moustache”.

Qui ?

Les espèces les plus communes et présentes dans la région sont le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le Pipit farlouse (Anthus trivialis), les grives, les alouettes, les Pigeons ramiers (Columba palumbus) , la Bergeronnette grise (Motacilla alba), mais aussi des dizaines d’autres ! Tous sont nicheurs et/ou migrateurs partiels.

Mais il passe aussi dans les ciel certaines espèces plutôt rares, venant parfois même de très loin !

Citons d’abord l’Alouette lulu, une locale plutôt rare (ici ainsi qu’ailleurs), présente à la belle saison exceptionnellement sur les terrils et les coupes à blanc. Et puis, les plus rares encore, ceux qui ne nichent quasi jamais voire pas du tout chez nous : l’élégante Bergeronnette printanière, le Pipit spioncelle (Anthus spinoletta), le superbe Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus; visible en matinée), l’étonnant Vanneau huppé (Vanellus vanellus), le rarissime Busard pâle (Circus macrourus), la Bécassine des marais (Gallinago gallinago), ou le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) passant au dessus de Ninane… Tant et tant d’oiseaux peu communs sous nos latitudes et qui nous font l’honneur de leur passage. On pourra même, avec un peu (beaucoup) de chance, apercevoir des espèces provenant de contrées très lointaines, telles que le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), originaire de Scandinavie, les Oies rieuses (de Russie). Arnaud Berckers évoque avec joie : “On a même déjà vu le minuscule Faucon émerillon (Falco columbarius), habitant des toundras. Il fait parfois halte aux alentours des labours, là où se nourrissent ses proies que sont les pipits et les alouettes.”

Et que dire de la magnifique Grue cendrée (dont la plupart sont probablement finlandaises), repérable surtout à l’oreille, lorsqu’elle passe au couchant en émettant ses coups de trompette caractéristiques ? Elle passe en “petites” formations (plusieurs dizaines d’individus) par dessus la ville lainière et ses environs, mais pour la voir en plus grand nombre, rendez-vous fin octobre dans les Hautes Fagnes. Spectacle garanti !

Tous migrateurs ? Partiellement, complètement, pas du tout…

On aurait tendance à croire que tous les oiseaux migrent vers des régions plus hospitalières pour passer l’hiver, mais ce n’est pas le cas. Il existe un effet un phénomène appelé la migration partielle. Au sein d’une même espèce, certains oiseaux migrent et d’autres pas… De plus, notre région a beau ne pas être la plus chaude, elle l’est toutefois bien plus que les pays nordiques ! On peut dire que, d’une certaine façon, nous sommes le sud… des oiseaux du nord. C’est ainsi que l’on se retrouvera avec des Rouges Gorges (Erithacus rubecula), Merles noirs (Turdus merula), Pinsons des arbres, Mésanges charbonnières (Parus major), et bien d’autres encore. On assiste ainsi à un remplacement, une chaise musicale : certains locaux descendent, et les nordiques arrivent. Comme l’explique Jean-Marie Poncelet : “ Certaines personnes pensent que l’oiseau qu’ils voient toute l’année est le même. Pourtant la mésange bleue qui niche au printemps n’est peut être pas la même que celle qui fréquente la mangeoire l’hiver. Seule une marque particulière pourrait donner une indication”. Dans le cas de la Buse variable (Buteo buteo), il arrive même que les individus qui restent accueillent ainsi des individus nordiques. Jusqu’à présent, elles semblent faire plutôt bon ménage. Chez les Rouges Gorges, très territorial toute l’année, ce n’est pas la même histoire, puisque des disputes peuvent avoir lieu.

Certains restent donc tout l’hiver chez nous, ce sont les sédentaires. Parmi eux, citons le Pic épeiche (Dendrocopos major), la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea), le Martin pêcheur (Alcedo atthis), le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes). les rapaces nocturnes ainsi que quelques diurnes.

Et puis enfin, les visiteurs d’hiver (qui feront l’objet d’un article ultérieur), qui nous font l’honneur de leur présence durant une grosse partie de la froide saison. Parmi eux, le Sizerin cabaret (Acanthis flammea cabaret), ayant fait l’objet d’un article, le Fuligule morillon (Aythya fuligula), la Harle bièvre (Mergus merganser), le Pinson du Nord (ou d’Ardenne – Fringilla montifringilla), la Grive mauvis (Turdus iliacus), voir même le Jaseur boréal (Bombycilla garrulus) opérant parfois une incursion chez nous.

Et la nuit ?

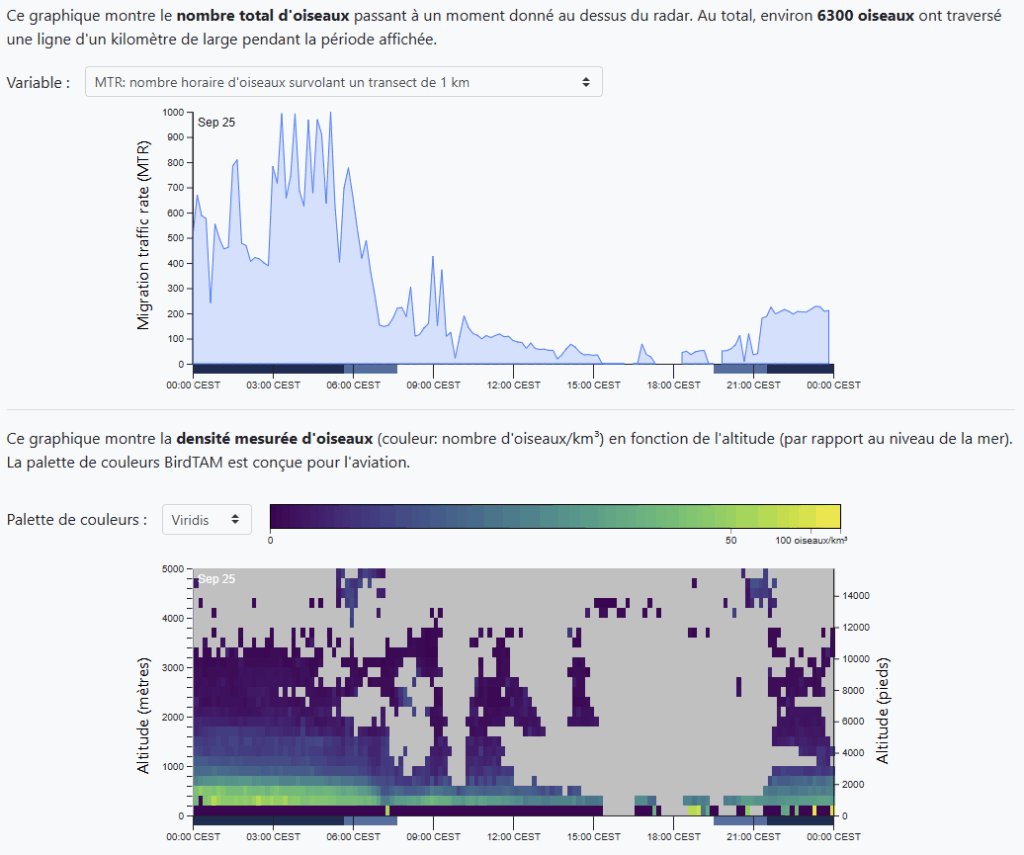

Tout ne s’arrête pas une fois le soleil couché, loin de là. En effet, il existe aussi une migration nocturne, qui concerne 70% des oiseaux qui nous survolent ! Chez nous ce sont essentiellement les limicoles et les oies. On trouve aussi quelques passereaux qui, étrangement, volent seuls la nuit venue alors que de jour ils sont toujours en groupe. Pour passer la nuit, certains se regroupent en bandes dans des dortoirs temporaires, comme c’est le cas de la Bergeronnette grise, dont Jean-Marie Poncelet a observé plusieurs centaines d’individus en plein repos dans des arbustes. La nuit, c’est aussi l’occasion de tester de nouvelles méthodes, comme par exemple l’identification sur base d’enregistrements sonores. Cela a permis de détecter une espèce plutôt rare : la Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) !

Afin de se faire une idée des mouvements migratoires nocturnes, il est possible de consulter les sites web de l’IRM (CROW) et de FlySafe (voir en ressources ci-dessous).

Où peut-on assister au spectacle ?

Dans la région, outre les Hautes Fagnes et leurs célèbres grues, rappelons qu’il existe dans notre bassin deux sites de comptage : l’un (privé) situé à Ninane (Chaudfontaine) et géré par Fabian Chèvremont, l’autre situé à Ramecroix (Heusy). D’autres sites voisins, situés un peu au-delà des limites de notre région, sont d’excellents points de comparaison et de complément d’informations. Ainsi, on retrouvera Jean-Marie Poncelet à Xhoris et Roger Ponsen du côté de Saive. On trouvera aussi des sites de baguage comme c’est le cas à Bolland, Blegny, Olne, et Beaufays. La particularité de ces postes est qu’ils sont en milieu bocager, ce qui peut attirer le Pipit des arbres (Anthus trivialis) à y faire une halte, ou encore la Bergeronnette printanière qui se nourrit au pied des vaches. D’autres espèces font aussi de petites escales “ravito”, selon la distance qu’elles ont déjà parcouru avant d’arriver chez nous. Parmi elles, les mésanges, fauvettes, Pigeons ramiers, Bondrées apivores, Milan royaux… On peut ainsi assister chez les petits passereaux (surtout mésanges et accenteurs) à de la migration rampante, les individus se déplaçant assez bas, d’un arbuste à un autre, en quête de fruits. Celle-ci est plutôt difficile à observer car il s’agit de petits oiseaux disséminés dans la végétation.

Comment et quand les voir ?

“A l’aube, j’adore !”, nous confie Arnaud Beckers. C’est en effet le moment idéal pour observer de nombreuses espèces, dont beaucoup de granivores. Les grands voiliers que sont les grues ou les cigognes, quant à elles, vont devoir attendre que l’air se réchauffe afin de créer des courants ascendants. Pratique pour les lève-tard !

Pour ce qui est de la période de l’année, il “suffira” alors de se baser sur la phénologie. Mais malgré tout, armez-vous de patience et soyez prêt.e à accueillir la frustration… “C’est une loterie”, précise Arnaud. “Il n’est pas facile de prévoir le jour idéal”. Là où vous aurez le plus de chance de voir des oiseaux (et parfois en grand nombre), c’est en octobre, du début à la moitié du mois. De plus, la météo joue elle aussi son rôle : l’idéal sera un vent sud-ouest, afin que les oiseaux volent face au vent, et pas de pluie.

L’un des plus gros facteurs de réussite, c’est aussi le choix de l’endroit. Optez pour un lieu calme, dégagé. Crêtes, cols et vallées fluviales et plans d’eau (pour le repos et la nourriture).

Et si vous ne savez pas par où commencer, suivez le conseil de Jean-Marie : “Faites vous accompagner d’un guide ornitho, allez à une balade guidée ou sur un site de suivi migratoire”.

Alors que vous voyez arriver des oiseaux au loin, saisissez vos jumelles. L’analyse de la forme, du type de vol, de la couleur, du comportement, de la taille du groupe, etc. vous permettront d’identifier l’espèce. Sans oublier l’outil précieux de tout ornithologue : les oreilles. En effet, bien que l’heure ne soit plus au chant, les migrateurs se feront souvent entendre par des petits cris de contact, en plein vol. La bonne nouvelle, c’est que chaque espèce à son cri particulier. Il ne reste plus qu’à vous entraîner !

La migration réserve parfois de bien belles surprises, comme en témoigne Arnaud Beckers.

“Une matinée grise et un peu pluvieuse début septembre… pas grand chose à se mettre sous les jumelles. Soudain un groupe de 6-7 oiseaux de taille moyenne arrive en file indienne, à quelques centaines de mètres , au-dessus d’Heusy. Ils tracent, ont un long bec courbé.. des courlis !! Mais quelle espèce ? Ils lâchent alors une série de cris caractéristiques du courli corlieu. Yes ! Première (et à ce jour dernière) observation de l’espèce sur notre poste !”.

Levez les yeux !

Et pour les plus motivé.e.s, ne manquez pas les journées européennes de la migration.

Un tout grand merci à Arnaud Beckers, Roger Ponsen, Jean-Marie Poncelet, Christian Desart et André Baron pour leurs précieuses contributions, ainsi qu’à Anne-Laure Geboes pour sa relecture

Pour aller plus loin

- AVES, Guide d’identification des oiseaux en migration postnuptiale diurne en Wallonie (commande par ici)

- Maxime ZUCCA, La Migration des Oiseaux

- collectif AVES, Atlas des Oiseaux nicheurs de Wallonie

- les Balades ornithologiques d’AVES Liège, guidées par Roger Ponsen et Christian Dessart, tous les 1ers et 2èmes dimanches du mois, en matinée

- Compte rendu de Suivi des oiseaux migrateurs au poste de Ramecroix (Arnaud Beckers et André Baron)

Sites web

- Inventaire d’observations : www.observations.be

- Suivi des postes d’observation de migration : www.trektellen.nl (en français)

- Distribution des oiseaux en Europe : www.eurobirdportal.org (en anglais)

- Centre Belge de Baguage : https://odnature.naturalsciences.be/bebirds/fr/

- FLYSAFE : Les Oiseaux dans l’espace aérien belge

- IRM CROW : Détection des oiseaux via les radars météo