Que ce soit lors de balades guidées ou de discussions avec des personnes diverses (plus ou moins concernées et conscientes), une réflexion arrive très souvent – voire systématiquement – sur la table, telle une vérité indubitable : le loup a été réintroduit. “Ils ont ramené le loup”, nous dit-on ! “C’est un fait ! Sinon, comment expliquez-vous que des couples se soient formés aussi rapidement ?”. On évoque des coïncidences un peu troublantes, et on irait même parfois presque jusqu’à évoquer une espèce de projet gaucho-écolo-naturaliste. C’en serait révoltant ! Mais qu’en est-il ? Comment et depuis quand le loup est-il revenu dans nos contrées ?

Pour mieux comprendre le retour de ce grand prédateur, commençons par un peu d’histoire, et intéressons-nous dans un premier temps à sa présence passée en région ardennaise et la façon dont il a fini par en disparaître.

Vie et mort d’un animal emblème

Le loup dans la région, c’est une longue histoire qui pourrait se raconter en une ligne, pour la bonne et simple raison qu’il fait partie de ces animaux qui ont “toujours” peuplé nos contrées. En effet, il est présent en Europe depuis des temps immémoriaux, et même bien avant l’être humain. Le loup tel qu’on le connaît (Canis lupus) serait apparu aux environs de… 800 000 BP1 ! Rappelons qu’à cette époque, la première migration d’hominidé (qui donnera Néandertal) n’a pas encore eu lieu (il faudra attendre 200 000 ans). Homo sapiens sapiens (l’espèce à laquelle nous appartenons tous), quant à lui, n’atteindra l’Europe occidentale qu’aux alentours de 40 000 BP… C’est ainsi que, des millénaires durant, le loup a su s’imposer sur le continent, devenant même vers 10 000 BP le prédateur dominant de l’Eurasie. Il a alors poursuivi sont expansion, à tel point que l’on considère qu’au début du XVIIème siècle il était encore l’un des mammifères les plus largement répandus dans l’hémisphère Nord.

Mais c’était sans compter sur… la peur. Bien que le loup ait très longtemps été considéré comme un animal respectable, voire vénérable – en atteste sa symbolique chez les anciens (les Romains, les guerriers germains, les Celtes) – l’être humain a progressivement basculé du côté de la méfiance. Et pour cause : depuis le néolithique, notre mode de vie a changé : de chasseurs-cueilleurs, nous sommes passé à cultivateurs et éleveurs. Ce faisant, nous nous sommes accaparé les terres pour les exploiter, déforester, défricher, cultiver, et même les habiter, réduisant ainsi à peau de chagrin son territoire mais aussi les proies que le loup avait pour habitude d’y chasser.

Ainsi, non seulement il ne pouvait plus se réfugier dans ces forêts que l’on avait défrichées, mais en plus il n’y trouvait plus sa subsistance. Il fut donc contraint de s’approcher de nos villages, et de se servir dans nos enclos. Petit à petit, il ne s’agissait plus de vénérer le loup, mais de s’en protéger. Tous les moyens étaient bons : clôtures, bergers aux aguets, chiens de protection… et même de vieilles histoires. Au coin du feu, ce n’était plus la légende de la louve qui avait allaité Romulus et Remus, mais plutôt des contes à faire frissonner l’esprit le plus rustre. Il n’est donc pas étonnant que le loup ait progressivement chuté de son piédestal, passant du statut de créature mythologique à celui de véritable bête noire, et ce surtout à partir du Moyen Âge. Dans la religion catholique, loup incarne le Diable qui s’oppose au meneur de troupeau et menace les moutons. Il est aussi la représentation du prédateur sexuel2. Aux alentours des XVIIIème et XIXème siècles, on créée même des louveteries, ces véritables milices dont la tâche n’est autre que de chasser le loup3. Une prime est alors bien souvent octroyée pour chaque loup tué, poussant tout un chacun en possession d’une arme à participer à cette destruction massive de l’espèce. L’amélioration des armes à feu ne fera qu’amplifier le phénomène.

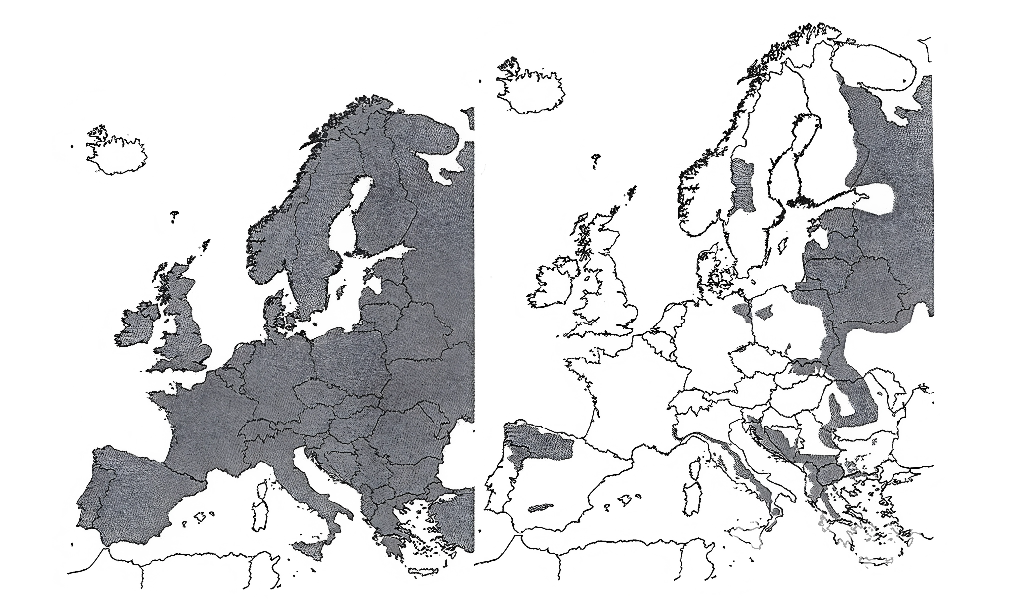

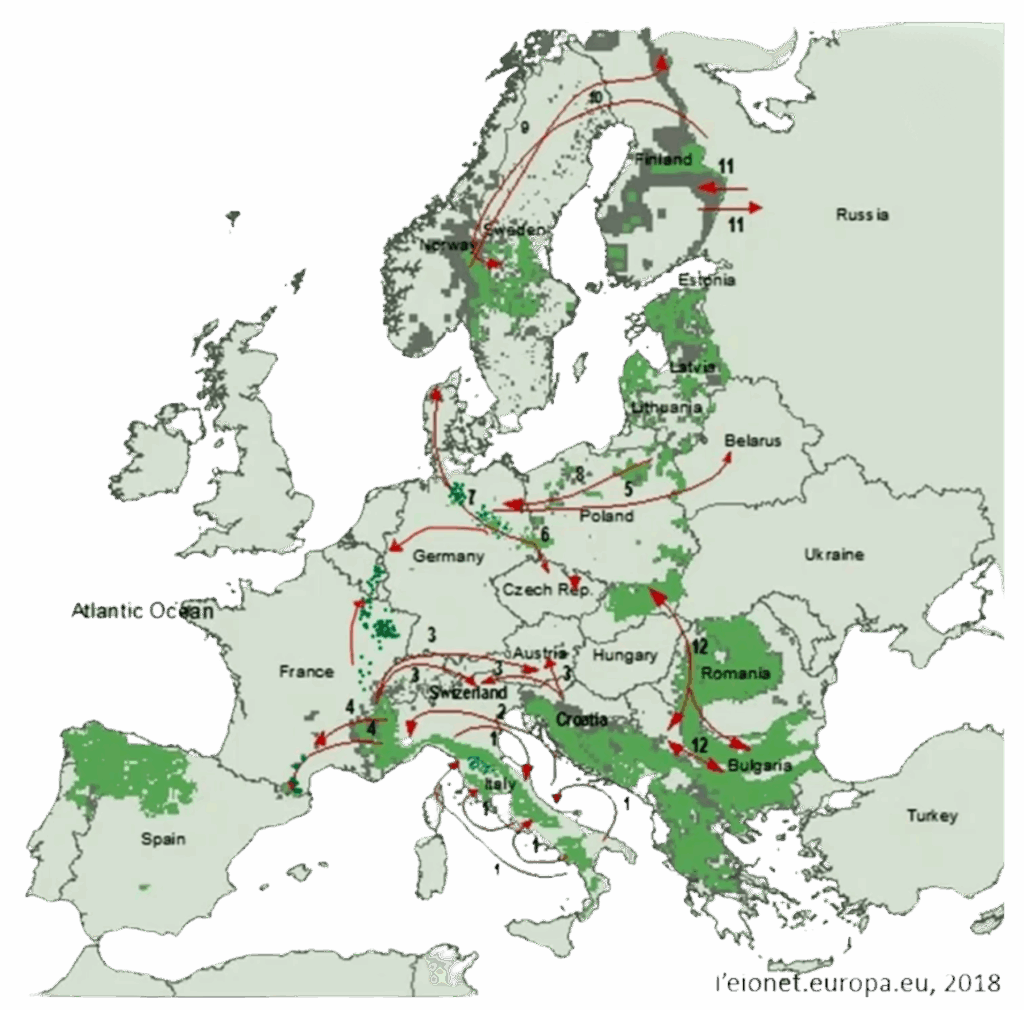

Craint, détesté, méprisé, pourchassé… Les heures de Canis lupus étaient comptées. Au fil du temps, l’Homme parvient à réduire drastiquement les populations. On assiste à une véritable éradication à l’échelle de l’Europe (mais aussi d’autres régions du monde). Il subsistera toutefois quelques « poches » relictuelles – en Italie, Pologne et Espagne – qui permettront à l’espèce de se redéployer, comme nous le verrons plus loin.

En 1871, le dernier loup de la région est abattu dans les Hautes Fagnes par un aubergiste de Bévercé.

Traqué, chassé, éliminé jusqu’au bout, il est alors considéré comme éteint en Belgique. Les tous derniers loups belges sont abattus à la toute fin du XIXème siècle.

S’ensuit alors une longue période de silence. Dans nos forêts et nos campagnes, on n’entend plus de hurlements de loup. La lune se sent bien seule… Et ce, pendant plus d’un siècle.

Un contexte qui change

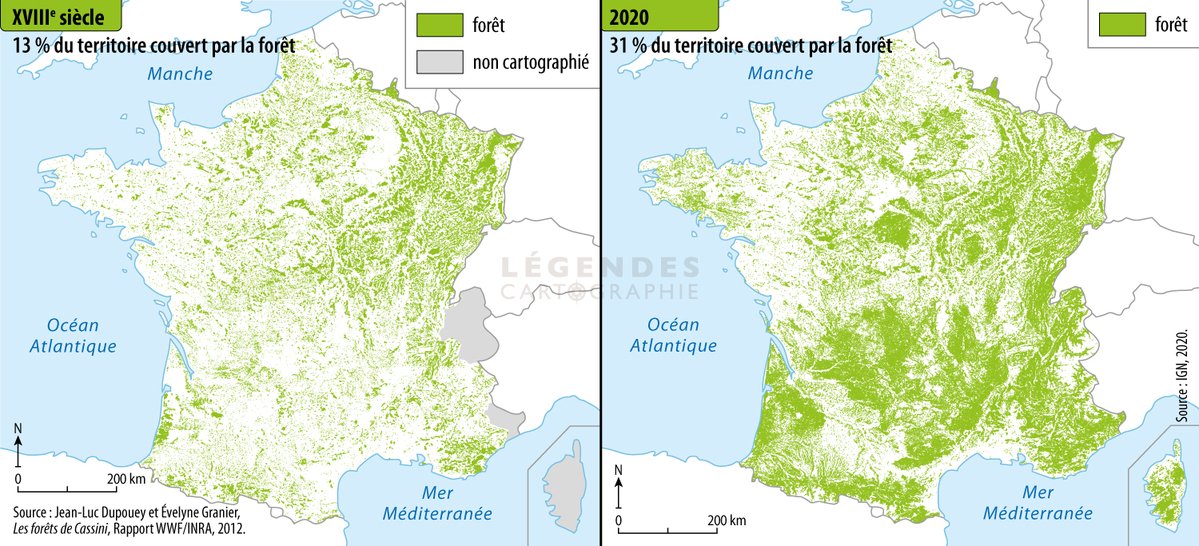

Mais alors que disparaissaient les derniers loups de nos paysages, un changement semblait s’amorcer. Dès la moitié du XIXème siècle débute une véritable petite révolution au sein de la politique forestière. Dans cette Ardenne qui était devenue de plus en plus « pelée », on reboise à tout va. Ce sont ainsi des dizaines de milliers d’hectares qui sont replantés. La forêt grandit, toujours plus. En Belgique, nous avons gagné plus de 200 000 hectares !

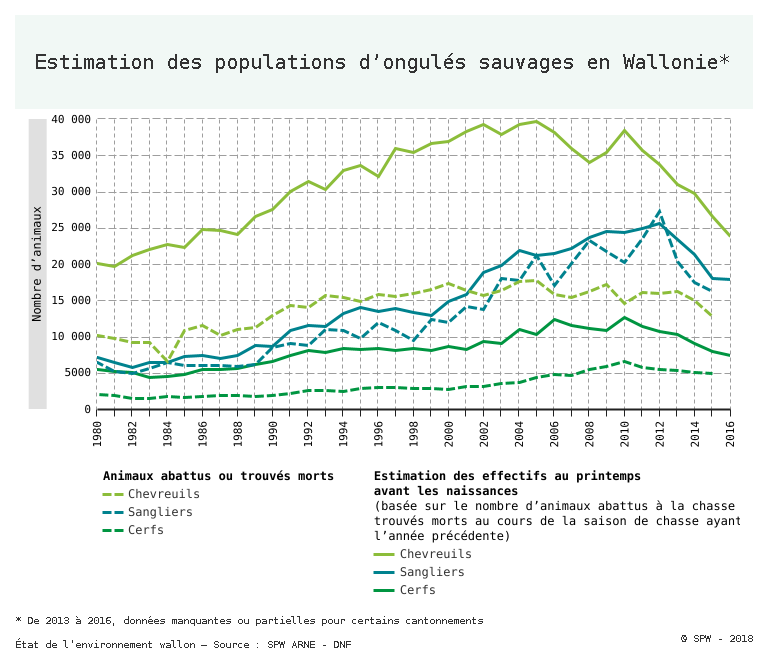

Cette augmentation de la surface forestière va se traduire par l’augmentation des effectifs d’ongulés sauvages.

Un peu plus tard se produit un phénomène de déprise agricole. De moins en moins d’humains peuplent la campagne, c’est l’exode rural. Il en est de même pour la forêt, dans laquelle ne se rendent plus les cochons (pour la glandée), la fabricants de charbon de bois, les forgerons… Ces milieux se voient ainsi de plus en plus calmes et propices à l’installation ou au passage de la faune sauvage.

En parallèle, les villes et villages s’éclairent la nuit, les études scientifiques et naturalistes vont bon train et les connaissances se répandent un peu partout jusqu’aux villages. Le loup perd progressivement son aura maléfique et mystique. On ne l’apprécie pas mieux pour autant, mais on le craint un peu moins.

Le XXème siècle commence donc dans un climat légèrement plus serein, avec un couvert forestier de plus en plus étendu, de la nourriture en abondance et de plus en plus de tranquillité. Le terrain se prépare, petit à petit…

La dynamique familiale

Pour mieux comprendre le phénomène de (re)déploiement de l’espèce, il est important d’en connaître la dynamique de reproduction.

Chaque année si tout va bien, aux alentours du mois de mai, un couple reproducteur donne naissance à plusieurs louveteaux (de 4 à 8 environ). Ceux-ci se retrouvent alors avec leur parents et les jeunes nés l’année précédente. Une cellule familiale est ainsi constituée de 4 à 13 individus. C’est ce que l’on appelle une meute. En Wallonie, un meute compte environ 5 à 6 individus.

A l’âge d’environ 2 ans, les jeunes loups partent en solitaire, pour former une nouvelle meute dans un nouveau territoire. Ce phénomène, appelé dispersion, permet d’éviter la consanguinité. Les jeunes dispersants peuvent parcourir plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kilomètres avant de s’établir dans un nouveau territoire (on considère qu’un loup peut parcourir entre 30 à 70 km par jour !).

A tâtons : la chronique d’un retour

Cette chronique se concentre avant tout sur les loups présents dans notre région, et ne fera que survoler les populations flamandes et étrangères.

1979 : changement de statut. Le loup est désormais protégé à l’échelle européenne par la Convention de Berne. A l’époque, tous les pays membres ratifient ce traité. Une victoire pour le canidé et tous ses défenseurs ! Cette loi entrera en vigueur en 1982. Comment est-elle accueillie ? Est-elle vraiment toujours respectée ? Difficile d’avoir des informations sûres. Une seule chose peut apporter des éléments de réponse : le temps. So, wait and see…

1985, coup de théâtre : pendant une nuit de fin novembre, des loups se baladent dans la région de Theux, aux alentours de Desnié ! Déjà ? Fausse alerte : bien qu’il s’agissait de vrais loups, ce n’étaient pas des individus sauvages, mais des captifs du « Parc à Gibier » de La Reid (ancien Forestia), ayant profité d’une faiblesse de leur grillage… Un destin funeste les attendait au tournant : le lendemain, après une chasse au loup réunissant une trentaine de chasseurs4 motivés à en découdre, les bêtes sont purement et simplement abattues. On craignait que les bêtes ne finissent par devenir agressives. A croire que la peur, et peut-être une certaine mentalité, sont bel et bien tenaces.

1992, autre grande année pour le loup. Il est en effet considéré comme strictement protégé par la Directive Habitats de l’UE. Cela signifie qu’il est désormais interdit de « tuer, capturer, détenir ou déranger le loup de façon intentionnelle, en particulier pendant la période de reproduction et de dépendance ; leurs sites de reproduction ne doivent pas être endommagés ou détruits »5

Autre pierre blanche : il est de retour… en France ! Un couple est en effet observé dans le Mercantour.

1999 : cette fois, c’en en Allemagne que le loup pointe le bout de son museau, dans la Lusace (région à cheval entre l’Allemagne et la Pologne). L’année suivante verra naître les premiers louveteaux.

2006 : un loup est identifié à Hesse (Allemagne), à environ 300 km des Hautes Fagnes. Les loups se rapprocheraient-ils ?

2010 : sur la plateforme Observations.be, un observateur déclare avoir vu un loup du côté de Hockai (Hautes-Fagnes), le 29 janvier ! Malheureusement, rien ne permet de le confirmer, ni de l’infirmer.

2011 : ça y est, maintenant c’est sûr, le loup se rapproche. C’est en effet en juillet de cette année que le premier loup belge est observé du côté de Gedinne (à une dizaine de kilomètres de la frontière franco-belge), sur une caméra piège placée près d’une carcasse. L’identification réalisée par plusieurs experts ne laisse planer aucun doute : c’est bel et bien un loup ! Mais de là à en avoir la preuve irréfutable, c’est une toute autre histoire. Pour cela, il aurait fallut que les analyses génétiques soient concluantes, ce qui ne fut pas le cas. Quoiqu’il en soit, ce n’est qu’une question de temps, à en croire Baudouin de Menten, membre du réseau : « Peu importe que le loup soit passé il y a six mois ou qu’il se présente dans un an. Il arrivera en Belgique un jour où l’autre »6.

2012 : cette fois, c’est à Philippeville que le loup est repéré, sur la route N5, en plein milieu d’une nuit d’octobre.

2015 : le loup est de retour aux Pays-Bas !

2016 : des chasseurs (dont un taxidermiste) de Nassogne (Ardenne Est) affirment avoir vu passer un loup durant leur partie de chasse du 22 octobre. Rien ne permet de valider cette observation. La même année a lieu une attaque à Samrée (La Roche-en-Ardenne), qui s’avère être l’oeuvre du loup.

2017 : des traces sont observées en Flandre.

Afin d’accompagner le retour naturel du canidé en Wallonie, le Réseau Loup7 est crée. Celui-ci, piloté par le DEMNA8, regroupe des dizaines de spécialistes et acteurs du milieu (forestiers, biologistes, naturalistes, chasseurs…), provenant de différentes structures, dont le SPW-DNF9 et l’Université de Liège. Il a pour vocation la collecte et le traitement (vérification et validation) des données d’observation, ainsi que la diffusion de l’information et l’accompagnement des éleveurs désireux de mieux protéger leur bétail.

2018 : grande année ! Chez nos voisins flamands, la louve Naya, en provenance des Pays-Bas, s’installe avec son partenaire August dans le Limbourg, à Bourg-Léopold. Chez nous, le mois de juin voit arriver du désormais célèbre Akela, qui s’installe dans le Nord des Hautes Fagnes.

2019 : triste nouvelle, car Naya se fait braconner.

2020 : la femelle Maxima rejoint Akela, formant ainsi le premier couple régional depuis presque 150 ans ! Tous les deux sont nés en Allemagne, et sont donc de la lignée germano-polonaise.

Afin de bien accompagner le retour loup, la Wallonie se munit d’un plan d’action : le Plan Loup10. Celui-ci a pour objectifs : le suivi de la présence et de l’installation de l’espèce, sa protection, la protection des troupeaux et la sensibilisation du grand public. Il oeuvre en étroite collaboration avec le Réseau Loup.

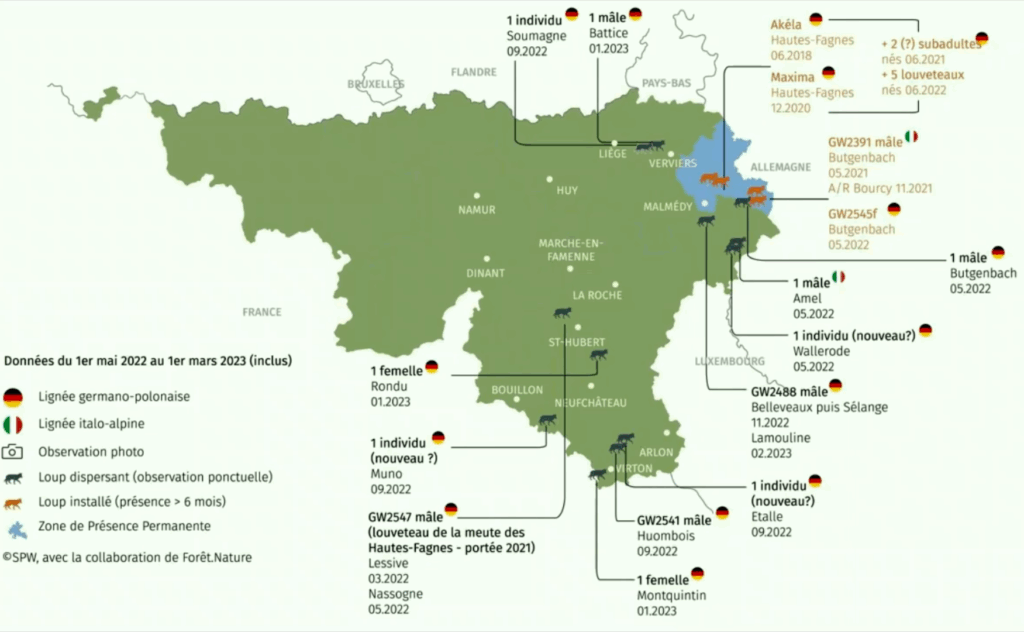

2021 : notre couple fagnard a sa première portée ! C’est une véritable meute qui se crée, avec l’arrivée de 5 louveteaux (et 6 en Flandre). La même année, on compte 19 dispersants en Wallonie. Un mâle de la lignée italo-alpine s’installe dans le Nord-Eifel, c’est le « loup de Bullange ».

2022 : nouvelle portée chez les fagnards, avec de nouveau 5 louveteaux (10 chez nos amis flamands), aperçus en juillet sur un piège photographique ! Trois jeunes nés en 2021 ont déjà commencé à disperser. L’une d’entre eux n’a fait que deux pas, puisqu’elle a rejoint le mâle de Butgenbach-Bullange, afin de former une nouvelle meute. On compte cette année-là au moins treize dispersants (issus de meutes de pays voisins). Des dispersants sont aperçus du côté de Dolhain, Elsaute, Thimister.

2023 : 6 nouveaux louveteaux dans nos Fagnes, chez Akela et Maxima. Une jeune louve de l’année précédente fonde la meute du Sud et a une portée de 4 louveteaux. Triste nouvelle : une autre louve issue du même couple est renversée mortellement sur la route B258 à Raeren.

2024 : les Hautes Fagnes sont encore en deuil. Le 27 mars, Maxima subit le même sort que sa fille, sur la même route… Akela, son partenaire, probablement déboussolé, quitte le territoire (et la Belgique, par la même occasion). Mais les nouvelles sont bonnes aussi : 7 louveteaux voient le jour dans la meute du Nord-Eifel, et 5 autres dans la meute Sud des Hautes Fagnes.

2025 : y aurait-il de nouveaux arrivants ? de nouvelles portées ? à suivre…

Enfin revenu ?

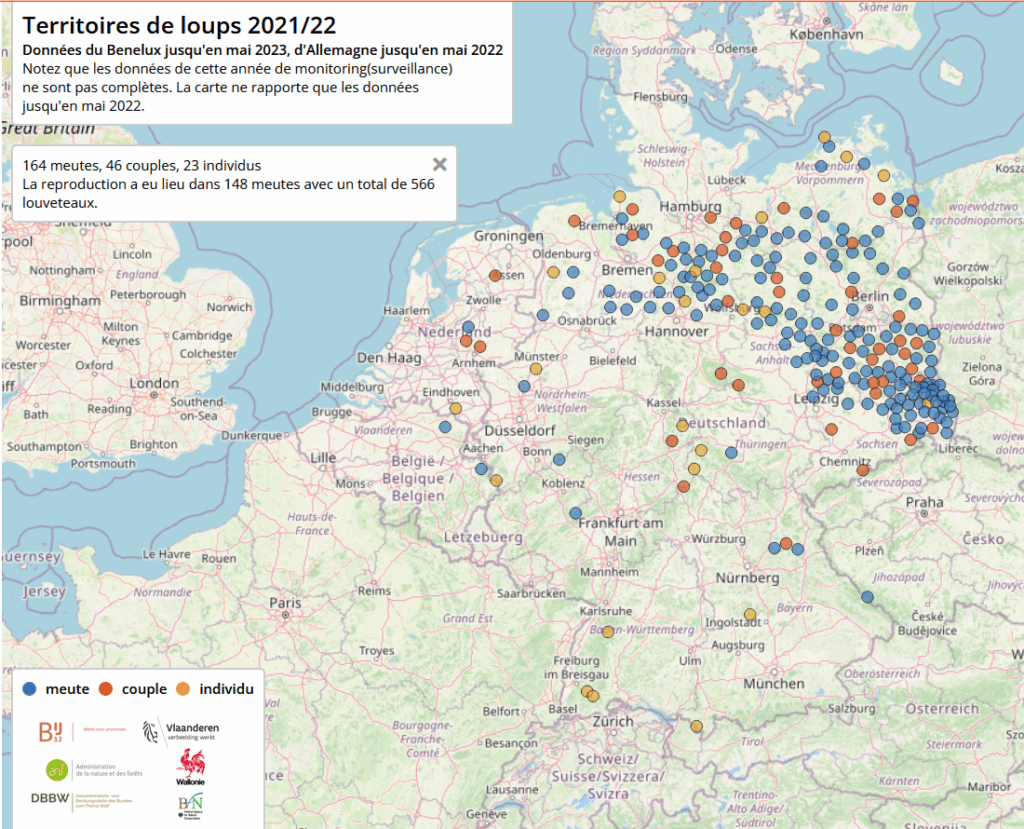

On peut raisonnablement considérer que le loup est bel et bien revenu, qu’il a repris ses quartiers dans notre belle région, puisqu’on peut désormais y compter trois meutes : Hautes Fagnes Nord, Hautes Fagnes Sud et Nord-Eifel (à cheval sur la Belgique et l’Allemagne). Celles-ci sont réparties dans ce que l’on appelle « Zone de Présence Permanente » (ou ZPP). Dans cette zone vivent des loups installés depuis au moins six mois, et n’étant dès lors plus considérés comme « dispersants ». Mais cela n’empêche pas le phénomène de dispersion et de redéploiement de poursuivre son oeuvre. En effet, on observe encore relativement souvent des individus isolés. Ce fut par exemple le cas en avril de cette année à Petit-Rechain (voir vidéo) et du côté de Ster-Francorchamps. Notons aussi, le même mois, une attaque sur des moutons à proximité du Cossart (Stembert). Depuis 2016, on a compté une quarantaine de dispersants.

Vu la très grande discrétion du loup (déplacements nocturnes, crainte de l’être humain), il est très probable qu’un certain nombre d’individus dispersants aient parcouru et parcourent encore notre territoire sans que nous ne le sachions. Les indices de présences sont d’ailleurs eux-mêmes relativement discrets et pas toujours exploitables : salive sur proies sauvages, excréments, poils, etc. Mais lorsque l’ADN est encore de bonne qualité (pas trop ancien ni abimé par les conditions météorologiques – pluie, froid, chaleur), il est possible par ce biais de connaître l’identité de l’auteur de la trace. Cette identification est primordiale, puisqu’elle permet de mieux connaître et comprendre les déplacements et comportements de nos loups11. C’est ainsi que l’on peut, entre autre, expliquer la dynamique de recolonisation naturelle de l’espèce, excluant par la même occasion toute possibilité de réintroduction d’origine anthropique. Comme le précise Anne-Laure Gebboes, biologiste au sein du Réseau Loup « […]ce qui n’empêche pas qu’il y ait eu des relâchers clandestins, mais ils ne suffiraient pas à expliquer cette reconquête ».

Parmi les outils modernes, on trouve aussi le collier GPS.

Dans le cas de Naya (la première louve flamande), une équipe de scientifiques allemands l’avait justement équipée de ce système. Cela a ainsi permis d’effectuer un suivi très précis et de suivre mais aussi anticiper ses déplacements, et ce avant même qu’elle n’atteigne le territoire belge.

D’où viennent tous ces loups ?

On considère actuellement qu’il existe deux lignées, issues de populations relictuelles (ayant survécu à l’éradication – voir plus haut) : l’italo-alpine et la germano-polonaise (dont sont issus la plupart des loups installés chez nous). Bien que la dispersion du loup ne se fasse pas de proche en proche, mais parfois par des déplacements sur de longues distances, les populations orientales se sont certainement vues rapidement « bloquées » par celles dont elles sont issues et déjà installées à l’Est (Pologne) et au Sud-Est (Italie). Du côté Nord, elles ont fait face à la barrière naturelle de la mer Baltique puis à la mer du Nord. Il ne leur restait donc d’autre choix que d’explorer l’Ouest. Par la force des choses, de dispersion en dispersion, la vague de redéploiement se fait donc grosso modo d’Est en Ouest. C’est donc en toute logique que des loups ont fini par arriver chez nous, depuis la Pologne et l’Italie en passant par les pays voisins : France, Suisse, Allemagne, Pays-Bas,… D’autant plus que nous sommes situés à un véritable carrefour de dispersion.12 Nous sommes ainsi le dernier pays d’Europe continentale à avoir été recolonisé par le loup.

Depuis 2011, il y a eu de plus en plus d’observations de loups dispersants en Wallonie. Il est fort probable qu’il s’agisse la plupart du temps d’individus différents, ce qui illustre bien le phénomène de redéploiement ayant cours depuis plusieurs décennies depuis l’Europe de l’Est. C’est donc en toute logique que, par la force des choses, des partenaires aient fini par se trouver et ainsi former de nouvelles meutes. Notre région étant à la confluence des vagues de dispersions (d’Est / germano-polonaise et de Sud-Est / italo-alpine), elle est toute désignée pour être le théâtre de la rencontre entre les deux populations, et donc du brassage génétique qui s’ensuit, comme l’explique Violaine Fichefet du Réseau Loup.

Pourquoi n’est-il pas revenu avant ?

Le loup disperse sans projet, sans GPS, sans carte papier ni projection mentale, sans itinéraire et sans point de chute. Il ne sait pas encore où il va trouver des forêts, des proies, de la tranquillité… Il n’est d’ailleurs même pas au courant de la convention de Berne ni de la Directive Habitats. De plus, il peut rencontrer plusieurs obstacles, qu’ils soient naturels (mers, fleuves, lacs, etc.) ou anthropiques (routes, métropoles, etc.). En un mot, le loup passe là où (et quand) il peut, à son rythme.

Conclusion

Le retour du loup dans notre région illustre que celle-ci est relativement « accueillante », car elle permet le redéploiement naturel d’une espèce animale assez exigeante à plusieurs points de vue13. Une réintroduction provoquée par l’être humain n’aurait probablement pas pu fonctionner, du moins pas à long terme. En effet, le premier critère pour l’établissement d’une meute est que celle-ci…puisse se former. Et pour se faire, il faut que deux individus se rencontrent. Or, ce n’est pas toujours possible ni évident, en témoigne l’exemple de Naya en Flandre, qui malgré le passage de plusieurs mâles sur son territoire, n’a pas tout de suite trouvé parmi eux un partenaire potentiel.

On pourrait donc faire un pas de recul, et considérer ce retour comme un véritable honneur que nous fait cette espèce sauvage qu’il ne tient qu’à nous désormais d’apprendre à reconsidérer, voire peut-être même à réhabiliter. Désormais, la grande question n’est plus de savoir si le loup est revenu naturellement, mais plutôt de savoir quelle place nous voulons bien lui laisser. Dans les prochains articles, nous nous pencherons sur son impact dans la région, la façon dont on le perçoit et les moyens mis en oeuvre pour cohabiter. A nous de voir si nous sommes capables de partager le territoire, en intelligence et en connaissance de cause.

Rappelons enfin qu’il existe diverses structures dont l’objectif est d’aider à la cohabitation. Parmi celles-ci, on peut compter bien sûr le Plan Loup et le Réseau Loup, mais aussi sur la Wolf Fencing Team (placement de clôture anti-loup) et sur le GT Loup Natagora (sensibilisation, information). Des acteurs indispensables si l’on veut apprendre à (re)vivre avec la nature sauvage.

A suivre…

Sources et ressources

photo de couverture : Johan Civino | Akela dans les Hautes Fagnes

- Jean-Marc Landry, Le loup (Delachaux et Niestlé)

- Conférence d’Alain Licoppe sur le retour du loup en Wallonie

- Anne-Laure Gebooes, Loups, lynx, le retour des grands carnivores

- Yvan Mahaux, L’histoire des loups en Wallonie

- articles Notre Nature : Les loups en Belgique

- article WWF : Des nouvelles de nos loups en Belgique

- article Daily Science : Les loups font leur trou en Belgique

- article Daily Science : Loups et hommes doivent réapprendre à vivre ensemble

- PDF Forêt.Nature : Progression de l’espèce loup en Wallonie

- article sur la conférence de Julie Duchêne : Le loup de retour en Wallonie […]

Notes

- BP = before present (le présent étant l’année-repère de 1950) ↩︎

- à ce sujet, voir l’article sur l’excellent travail de la doctorante Julie Duchêne ↩︎

- à ce sujet, lire la brochure résumant la conférence de Julie Duchêne ↩︎

- Gendarmes, policiers, employés communaux, avec à leur tête le bourgmestre de Theux. Comme un relent de XIXème siècle… ↩︎

- Un statut qui a malheureusement été rétrogradé cette année (voir https://www.coe.int/fr/web/bern-convention/eu-proposition-protection-of-the-wolf-faq) ↩︎

- « Le retour du loup indubitable, à une crotte près », article paru dans Le Soir, 21 février 2013 ↩︎

- Une présentation complète de cette structure fera l’objet d’un article ↩︎

- Département d’Etude du Milieu Naturel et Agricole ↩︎

- Service Public de Wallonie – Département Nature et Forêt ↩︎

- voir le pdf Le Plan d’Action Loup en Wallonie ↩︎

- d’où l’importance d’informer très rapidement le Réseau Loup dès qu’une trace est trouvée (ou que l’on a pu faire une observation) ↩︎

- Voir article de Daily Science du 28 décembre 2023 ↩︎

- les plus importants étant surtout une certaine tranquillité et la disponibilité des proies ↩︎

Très jolie informations sur les loup