Espèce mythique et visiteuse emblématique de nos Hautes Fagnes, la Grue cendrée fascine depuis des millénaires, comme en témoigne sa présence dans de nombreuses cultures et mythologies de par le monde1. Alors que la migration des passereaux bat son plein dans nos contrées, au Nord ce sont des dizaines de milliers d’individus qui se préparent au grand départ, et à nous offrir l’incroyable spectacle de leur grande traversée au son des trompettes.

Zoom sur un phénomène chargé de sens et de beauté.

(photo de couverture : Franck Renard)

L’automne avance à grands pas dans les Hautes Fagnes. L’air se fait plus frais. La végétation, avant les rigueurs de l’hiver, nous offre un dernier flamboiement de teintes et de lumière. Au cœur du plateau, dans son bureau de la station scientifique, un spécialiste nous accueille. C’est David Kever, employé du DEMNA (cartographe et chargé du suivi de la restauration des tourbières dans le cadre du projet LIFE), passionné par la Grue cendrée à tel point qu’il a fondé en 2018 avec Gert Vandezande le projet ECMN (European Crane Migration Network), système de partage d’informations et d’alertes sur le phénomène de migration de l’oiseau star des automnes fagnards. En long et en large, il sera notre expert de référence, ressource précieuse afin de mieux comprendre les grandes étapes et le fonctionnement du spectacle aviaire qui aura bientôt lieu.

Mais avant tout, tâchons de mieux connaître la Grue cendrée.

GRUS GRUS, qui es-tu ?

Tout d’abord, quelques chiffres. D’une hauteur de 115 cm, la Grue cendrée (de son nom scientifique Grus grus) mesure près de 2 mètres d’envergure et pèse jusqu’à 7 kg ! Plutôt longévive, elle peut espérer atteindre la quinzaine d’années. Elle se nourrit principalement d’insectes et de graminées, et affectionne particulièrement les grandes étendues humides et calmes.

En Europe, après avoir été pourchassée durant des siècles et ainsi confinée au Nord et à l’Est du continent (là où subsistent des endroits accueillants), ses effectifs sont désormais de plus en plus nombreux. On constate en effet une nette augmentation depuis plusieurs dizaines d’années, grâce à des mesures de protection de l’espèce, mais aussi de préservation et restauration de milieux humides.

LE PARADOXE DU MAÏS

Les choses ne sont jamais simples, en témoigne ce paradoxe lié à l’agriculture intensive du maïs : alors que de vastes étendues humides, autrefois refuges des grues, sont asséchées pour laisser la place à de très vastes monocultures de cette céréale, ces mêmes zones foisonnent de ressources alimentaires dont elles sont friandes, à tel point que la présence de ces cultures peut être un critère important dans le choix du site de halte. Cela peut d’ailleurs parfois poser problème aux agriculteurs, qui voient leurs champs pillés par les échassiers.

Mais revenons à la migration.

QUI VA OU ?

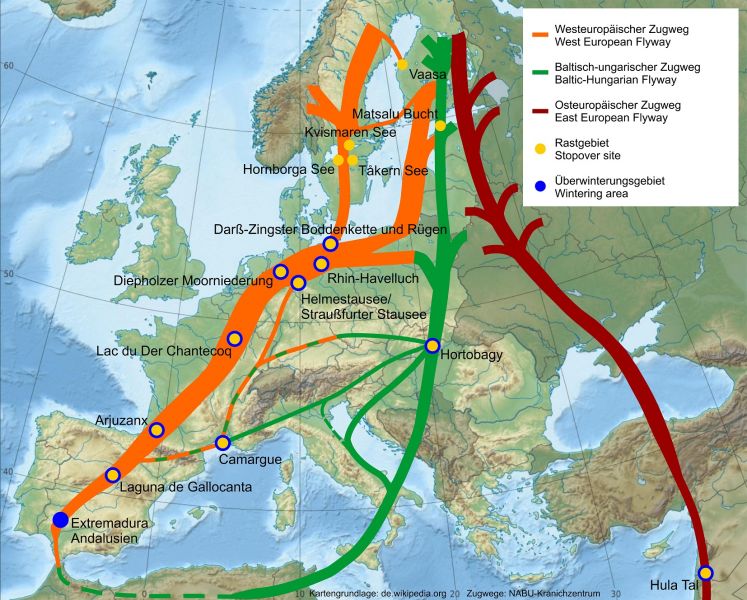

Pour leur première migration en automne, les jeunes partent avec leurs parents en cellules familiales. Celles qui nous survolent viennent pour la plupart de Scandinavie (et plus rarement des pays baltes) et se dirigent en automne vers les climats plus cléments de l’Espagne (région de l’Estrémadure, au Sud Ouest). Celles provenant du Nord de l’Allemagne vont hiverner en France (Centre ou Sud Ouest).

Elles se répartissent alors dans trois grands “couloirs”, larges d’environ 200 km, bifurcant depuis l’Estonie : le couloir baltico-hongrois (Pologne de l’Est, Hongrie), le couloir oriental (Ukraine, Israël, Éthiopie), et enfin le couloir ouest européen. Les Hautes Fagnes sont quant à elles situées dans la partie occidentale de ce dernier, et accueillent ainsi des individus ayant précédemment visité Diepholz (en Basse Saxe, Allemagne). Mais ce n’est pas pour autant que toutes les grues passent systématiquement au-dessus du plateau. En effet, comme nous le rappelle David Kever, des vents défavorables peuvent très bien dévier les individus et ainsi les pousser un peu plus à l’Est, voire même parfois un peu plus à l’Ouest, nous privant ainsi du spectacle de leur passage et d’une possible halte. Mais en moyenne, nous pouvons compter espérer être survolés chaque année par plusieurs dizaines de milliers de grues (jusqu’à 150 000). Et quel cadeau !

BON VENT !

Pour que les conditions de voyage soient optimales, les grues ont besoin d’un temps clair, dégagé, et surtout d’un bon vent. Bien qu’elles puissent opter pour la méthode du vol battu ou du vol plané, il leur serait pénible d’affronter un fort vent de face. Dès lors, l’idéal est un vent de dos, les “propulsant” ainsi vers leur destination. En automne, puisqu’elles vont au Sud, il faudra donc un vent de N ou N-E, alors qu’à leur retour au printemps un vent de S-O sera un parfait allié. Un fort vent de côté les dévierait, ce qui peut toutefois être une bonne chose… pour l’observation. S’il vient de l’est, elles seront déviées… vers l’ouest, et donc vers chez nous, parfois même jusque Liège, alors qu’un vent d’Ouest les dévierait vers l’Allemagne de l’Ouest.

L’ESCALE – POURQUOI LES HAUTES FAGNES ?

Ce qui fait la force et la particularité de nos Hautes Fagnes, c’est avant tout les grandes zones humides (propices pour se protéger et entendre arriver les prédateurs) mais aussi la grande tranquillité qui y règne, et plus particulièrement dans les zones de réserves et/ou peu fréquentées. Ainsi, quand la chance est vraiment au rendez-vous, les grues nous font l’honneur de haltes migratoires dans la réserve, là où elles ont le plus de chance d’être en paix, grâce notamment aux projets LIFE. C’était le cas en automne 2024, où elles furent pas moins de 10 000 à nous rendre visite. Ce fut un véritable record puisque, sur une seule journée de fin octobre, 7500 individus étaient du côté de la Fagne Wallonne alors que 2500 autres profitaient de la quiétude du camp militaire d’Elsenborn !

LES FAGNES, MAIS PAS QUE

Bien qu’elles affectionnent particulièrement les tourbières de la réserve, les grues peuvent aussi s’arrêter à d’autres endroits de la région, comme c’est le cas quasi chaque automne aux lacs d’Eupen et de la Gileppe. “Elles y retrouvent les milieux humides qu’elles affectionnent puisque les berges sont bien souvent exondées. L’année dernière, on en a compté 1300 au départ de la Gileppe !”.

Mais encore une fois, tout dépend des conditions. “Si elles sont parties d’Allemagne au bon moment, que le vent leur est favorable (NE et assez puissant), alors il peut arriver qu’elles ne s’arrêtent même pas chez nous mais poussent jusqu’au Der (à environ 4 heures de vol) ou d’autres lacs du Grand Est. Et si elles ont un vent contraire trop fort, elles arriveront dans l’obscurité.”

Une fois chez nous, elles choisissent alors l’endroit idéal pour passer la nuit. Chose étonnante : “il arrive même que certaines d’entre elles se couchent !”. Habituellement, elles ne restent qu’une nuit.

“Le matin, un peu après le lever du jour (vers 9-10h), c’est toujours le même rituel : leurs têtes se lèvent, elles regardent dans la même direction puis décollent”. Mais de mauvaises conditions peuvent jouer… en notre faveur, comme ce serait le cas d’un brouillard épais qui les “bloque” un peu plus longtemps que prévu2.

Avant de repartir, elles se nourriront de ce qu’elles trouveront dans le coin : invertébrés, racines,… “On ne sait pas exactement ce qu’elles mangent chez nous, car nous n’avons pas encore analysé de déjections, mais leur impact sur la biodiversité est minuscule car elles ne restent vraiment pas longtemps.”

Elles traverseront alors ensuite la Wallonie, ce qui leur prend environ 2 heures.

ADVERSITÉ

Les grues sont relativement tranquilles, mais il ne faut pas négliger le dérangement humain, qui pourrait leur être très préjudiciable en cette délicate période. La prudence est donc de mise. En effet, bien que cela puisse être tentant d’approcher au plus près ces fantastiques représentantes de la gent aviaire, il est plus que préférable de rester assez loin, et de profiter du spectacle avec de bonnes jumelles ou un bon téléobjectif (ou même à l’oeil nu : difficile de rater un groupe de centaines d’oiseaux bruyants de plus d’un mètre !). “D’autant plus que cette espèce a une distance de fuite assez grande, de l’ordre de 200 m”, comme nous le rappelle David. Alors pensez-y, cet automne, quand vous vous rendrez sur le plateau : c’est dans le respect que l’on profite le mieux du spectacle que nous offre le Vivant.

COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

Plusieurs critères permettent de reconnaître les grues lorsqu’elles nous rendent visite.

- la formation : en vol, elles sont toujours en groupe de plusieurs dizaines à plusieurs centaines, et forment un “V” plus ou moins précis, à l’aspect un peu moins ordonnée lorsqu’elles cherchent les courants de d’air ascendants

- le bruit : afin de communiquer, elles émettent en vol des cris de contact semblables à des cours coups de trompette

- la silhouette : contrairement au héron cendré (du même ordre de taille), les grues ne plient pas le cou, ce qui leur donne une allure très élancée

- leur position : sauf par temps couvert, elles volent plutôt haut dans le ciel

PRÉVOIR LEUR PASSAGE

Bien que cela ne soit pas une science exacte, il existe toutefois quelques astuces afin de se faire une idée de la date d’arrivée des fameux échassiers. Selon David Kever, la période idéale est l’automne (environ du 20 octobre au 15 novembre, avec un pic début novembre), dont la vague de migration semble moins rapide, plus structurée qu’au printemps (fin février), permettant ainsi l’observation de grands groupes d’oiseaux.

Quelques recommandations

- tenez-vous au courant de leur passage à proximité, sur les sites les plus proches situés sur leur route migratoire, via la page Facebook de l’ECMN.

- un coup d’œil au calendrier pour s’assurer que l’on se trouve bien dans les dates habituelles : du 20 octobre à la mi-novembre pour l’automne, et vers la fin février pour le printemps.

- un œil sur l’horloge : elles arrivent souvent en fin d’après-midi, entre 15h et 17h, un peu avant le coucher du jour.

- placez vous dans un endroit ouvert, dégagé

- lever les yeux : ciel dégagé ? bon vent ? Elles ne devraient pas tarder ! Un vent contraire assez puissant peut les pousser à s’arrêter chez nous.

Et le changement climatique dans tout ça ? “Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer les dates de migration, mais nous avons pu constater une tendance : selon nos observations et une moyenne établie sur une longue période de plusieurs années, il y a une avancée progressive du pic de migration au printemps. En effet, la date médiane se déplace d’environ 1 jour pour 4 ans. Mais c’est difficile de savoir si on peut l’attribuer au changement climatique.”

LA MIGRATION : INNÉ OU ACQUIS ?

Bien que l’on observe un apprentissage du trajet par les parents lors de la première année, il y a probablement une partie d’inné, comme nous l’explique David : “Selon Aivar Leito (spécialiste renommé de la migration de la Grue cendrée), toutes les routes possibles de migrations seraient inscrites dans les gènes. Les individus choisiraient alors parmi ces routes celle qui est la plus propice, selon des critères encore difficiles à identifier.”

UN OISEAU D’AVENIR ?

Longtemps cantonnée au rôle de “pays de transit” jusqu’il y a peu3, la Belgique peut désormais prétendre au statut de terre d’accueil, puisqu’on a vu s’installer des grues durant l’hiver 2021 en Gaume, dans la vallée de la Semois. Il y a même un couple qui niche chez nos voisins flamands depuis 4 ans dans la vallée du Zwarte Beek, dans le Limbourg (voir article) !

Si l’on en croit les sempiternelles et trop régulières mauvaises nouvelles et rapports alarmants quant à l’état de la biodiversité, on serait tenté de mettre tous les oiseaux dans le même sac. Et pourtant…

A contrario de la tendance générale, la Grue cendrée semble plutôt bien se porter. Grâce, nous l’avons vu, à la restauration de grandes zones naturelles tranquilles, mais aussi grâce au statut de protection dont elle bénéficie depuis les années 70, puisqu’elle est intégralement protégée à l’échelle européenne, reconnue comme espèce Natura 2000.

De là à imaginer un redéploiement de l’espèce dans notre région, il n’y a qu’un pas que l’on serait bien tenté de franchir : “L’espèce se redéploye en tâche d’huile vers l’Ouest depuis l’Allemagne, en passant par la Lorraine, et vers le Sud depuis les Pays-bas. Nous sommes entre ces deux fronts, donc l’espoir est permis.”, nous explique David.

Croisons les doigts, et en attendant, levons les yeux et profitons du spectacle que nous offre le Vivant !

Un grand merci à David Kever, Franck Renard et Pascal Ghiette pour leur sympathie et leur précieuse contribution

QUELQUES MOTS SUR L’ECMN

Fondé peu avant la migration du printemps 2018, ce projet a pour objectif d’assurer le suivi des grues en migration à travers l’Europe. Les fondateurs en sont David Kever (Belgique) et Gert van de Zand (Pays-Bas), rejoints par la suite par José Roman (Espagne. Ce réseau permet de partager des observations et ainsi prévenir les ornithologues se trouvant aux prochaines étapes migratoires du passage imminent des grues. Un projet qui ne cesse d’évoluer et rassemble désormais des observateurs d’Allemagne, des Pays Bas, du Luxembourg, de France, d’Espagne et du Portugal.

Quelques écrits sur le sujet :

- Franck RENARD et Emile CLOTUCHE, La Halte des Grues, Editions du Perron (épuisé en librairie)

- Guide d’identification des oiseaux en migration postnuptiale en Wallonie, Bulletin AVES Liège (56/2-3)

- Où voir les grues cendrée : article Notre Nature

- Fiche d’identité : article Notre Nature

- article du Bruant Wallon

- à ce sujet, voir l’excellent article :https://www.callianthus.fr/blog-semiologie/la-grue-entre-terre-et-ciel ↩︎

- voler par temps très couvert peut leur être préjudiciable, voire fatal, puisque cela limite la visibilité et ainsi les possibilités d’échapper aux obstacles et dangers (routes, éoliennes, prédation, fatigue) ↩︎

- bien que, historiquement, aucun cas de nidification n’ait été documenté en Wallonie, ce fut le cas dans les pays et régions limitrophes (Pays-Bas, Allemagne, France et même en Flandre, ou l’on en a retrouvé des représentations et ossements – voir article in L’homme et l’oiseau, page 22), ce qui laisserait supposer une possible présence dans des temps anciens, dans les zones de bois clairs et de tourbières ↩︎