Sur les hauteurs de Spa, à environ 500 m à vol d’oiseau du centre-ville, se situe le Pré aux Cerfs. Véritable témoin de pratiques agro-pastorales d’un autre temps, patrimoine paysager et site au potentiel écologique non négligeable, il a récemment fait l’objet de tout un tas de démarches afin d’acquérir le statut de Réserve Naturelle Domaniale. L’occasion pour Terre de Vesdre de vous faire découvrir cet endroit, son histoire, sa richesse, ses enjeux et les projets qui le concernent. Et ce, avec un guide de choix, qui n’est autre que Fabian Lejeune, agent DNF responsable du projet de restauration.

Histoire d’un nom, histoire d’un lieu

Pré du Cerf, Pré aux Cerfs, Pré au Cerf… Selon que l’on consulte telle ou telle carte, le nom n’est jamais le même. Mais pourtant, il semble raconter une histoire, ou du moins la présence du noble cervidé dans ce coin tranquille de Spa. Et pourtant, malgré des centaines d’heures passées sur les lieux, personne ne semble y avoir aperçu le moindre cervidé depuis un bout de temps.. Un bref coup d’œil à la base de données de référence (Observations.be) nous indique, sur une période de 25 ans… une seule observation ! Et c’était il y a plus de dix ans… Mais alors pourquoi ce nom ?

Fabian Lejeune nous explique : “Autrefois, le cerf était très présent dans tout le massif mais il a fini par déserter le lieu pour deux raisons.. La première est une histoire de bail. Avant que celui-ci ne se termine, le titulaire du droit de chasse s’en est donné à cœur joie pour tirer tous les cerfs jusqu’au dernier…. Ensuite, l’autoroute a enfoncé le clou en éventrant le massif forestier de part en part, empêchant la libre circulation du gibier. Le noyau de population commence tout doucement à se reconstituer…“

L’histoire ne nous dit pas si l’on y entendait bramer, mais le lieu semble être un bon candidat au pâturage des biches… et donc à la visite des cerfs en période de rut.

Mais revenons au présent. Qu’est-ce donc que cet endroit ?

Portrait d’une mosaïque

Le Pré aux Cerfs, ou du moins le site tel qu’il a été désigné pour être réserve naturelle domaniale, n’est pas un simple pré homogène et monotone comme on en voit un peu partout ; il est bien plus que cela.

Tout d’abord, commençons par un point géographie et géologie.

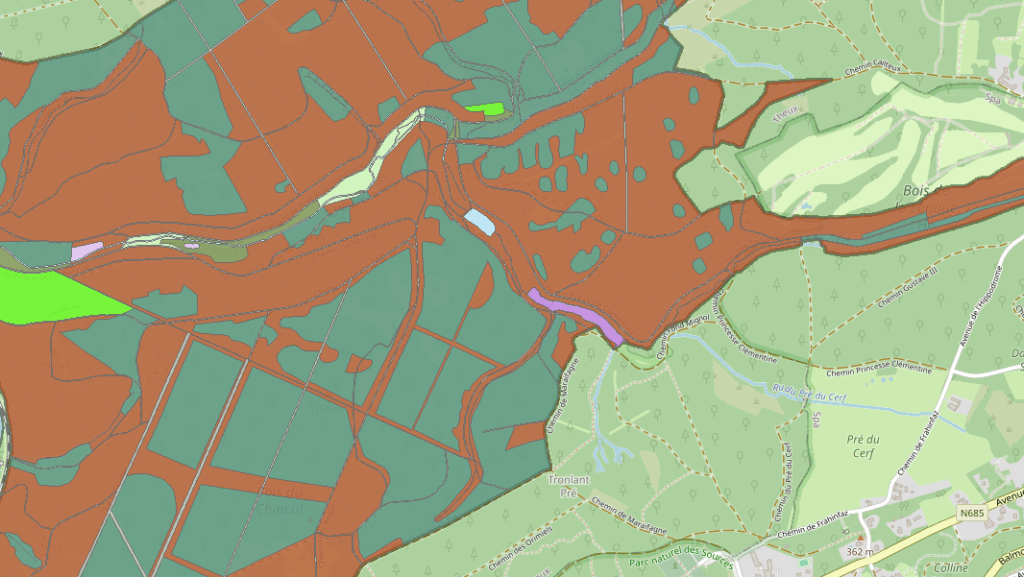

Situé sur la commune de Spa, le site est contigu avec celle de Theux. Il se nomme aussi “Franhinfa”, et se trouve en bordure Est du bois de Chincul et au Sud du bois de la Longue Hé et du Staneux. Nous sommes ici sur un plateau incliné, entre 310 et 360 m d’altitude (alors que le centre de Spa est à 250 m). “On est sur un sol typiquement ardennais, une grosse éponge sur un mélange de schiste (NDLR : sous sa forme dite “phyllade”) et d’argile, tous les deux très imperméables.” Pas étonnant dès lors que l’on y trouve une source, qui n’est autre que celle du Ru du… Pré du Cerf. Source qui n’est que le début d’un long parcours pour cette eau ardennaise, puisqu’elle se jettera plus bas dans le Petit Chawion (à 1 km en amont de l’étang), puis le Chawion (300 m plus loin), puis le Wayai (au lieu-dit “Les Digues” près de chez Garsou), et ensuite la Hoegne (juste avant l’école Saint-Roch), puis la Vesdre, la Meuse, et enfin la Mer du Nord.

Une particularité du site, c’est que l’on y trouve plusieurs habitats : les prés de fauche et pâturages, bien sûr, mais aussi une mégaphorbiaie, quelques buissons, des haies typiques des bocages, quelques arbres et arbustes, mais aussi quelques mares aménagées par le Parc Naturel des Sources il y a quelques années. Dans l’ensemble, le site semble être un milieu pâturé depuis au moins 250 ans, comme en atteste la carte Ferraris datant de la fin du XVIIIème siècle.

Mais qui sont les habitants du Pré aux Cerfs ?

“D’un point de vue de la biodiversité, on n’a rien de très rare, mais quand même quelques espèces d’oiseaux intéressantes, comme le Pie Grièche écorcheur (Lanius collurio), le Tarier pâtre (Saxicola rubecula), le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) et même le Râle des genêts (Crex crex) en migration une fois en 2003 !”, nous précise Fabian, « mais aussi le Tarier de prés (Saxicola rubetra), le Chevalier culblanc (Tringa ochropus) et le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) ». Ont été aussi repérés la Pie-grièche grise (Lanius excubitor), le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), la Bécassine des marais (Gallinago gallinago), la Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus), le Merle à plastron (Turdus torquatus), le Sizerin cabaret (Acanthis cabaret), etc.

Des oreilles aguerries ont pu entendre aussi le Pic noir (Dendrocopus martius), le Grand corbeau (Corvus corax), mais aussi le rare Courli corlieu (Numenius phaeopus) ! Du côté des chiroptères (chauves-souris) on peut noter le grand Murin (Myotis myotis), le murin de Daubenton (Myotis daubentonii), la pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) et la noctule de Leisler (Nyctalus leisleri).… Pendant l’interview, quelques Grives litornes (Turdus pilaris) et Pinsons du Nord (Fringilla montifringilla) nous feront le plaisir de leur présence.

Un bien joli tableau que l’on pourrait qualifier de bucolique… ou presque.

Une exploitation qui a laissé des traces

Au fil du temps, une exploitation intensive (pendant plusieurs dizaines d’années) a laissé des traces. Les deux agriculteurs du site ont ainsi beaucoup pratiqué l’épandage de lisier avec pour objectif d’enrichir le sol, afin de renforcer sa production en herbe de fauche. Ce qui a très bien fonctionné… pour ce modèle agricole. Mais il y a un hic dans cette méthode, un phénomène qui porte un nom barbare : l’eutrophisation. En apportant aux sols beaucoup de phosphore et d’azote (via l’épandage de lisier), on les enrichit. L’apport de chaux, quant à lui, modifie le pH et déséquilibre ainsi l’acidité naturelle de la terre. Or, ce sol devenu trop riche permet surtout aux plantes les plus communes de s’installer, au détriment de plantes particulières, variées, et parfois rares, qui elles peuvent s’établir sur des sols pauvres, ce qui est à leur avantage puisqu’elles évitent ainsi la concurrence de plantes “banales” plus exigeantes. Et un sol trop riche en nutriments ne laisse s’exprimer qu’une biodiversité… plutôt pauvre.

Autre problème : les invasifs.

Parmi les espèces animales et végétales qui ont investi le lieu, on trouve aussi quelques… intrus. A commencer par le désormais célèbre Raton-laveur (Procyon lotor). “Les mares fonctionnent plutôt bien, on a pas mal de pontes, mais on a eu dernièrement de gros problèmes de prédation… Il va certainement falloir faire des prélèvements”. Et par là, on entend bien sûr… l’élimination des indésirables. Et le raton-laveur n’est d’ailleurs pas le seul à être visé, puisqu’on trouve aussi sur le site la Glycérie flottante (Glyceria fluitans), une plante invasive indigène (et donc non invasive) mais qui a tendance à envahir les mares à basse eau. Citons aussi parmi les invasifs la Bernache du Canada (Branta canadensis) ainsi que l’Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiaca), qui pour le moment ne posent pas trop de problèmes.

Temps d’agir

Il était donc temps pour le DNF de trouver une solution pour préserver le lieu, lui redonner vie et le rendre résilient.

“Le but de ce classement en réserve naturelle est multiple. Tout d’abord, nous voulions le préserver car il a une longue historicité et des fonctions écologiques, patrimoniales, sociales, et paysagères. Nous voulions aussi pérenniser et améliorer sa continuité écologique, mais aussi y appliquer une gestion cohérente, supervisée.”

A terme, le but est d’englober la propriété communale, mais aussi Spadel. demande de reconnaissance en RND a été introduite fin de l’hiver. Nous attendons l’arrêté de désignation qui est pour bientôt. Tous les terrains de Spa Monopole et de la commune de Spa se trouvant sur le site on été intégré à la demande de reconnaissance avec accord des propriétaires, ces derniers étant d’ailleurs intégré dès le début, afin de ne léser personne. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien : “Nous voulions permettre aux exploitants actuels de poursuivre leurs activités. Au début du projet, ils étaient un peu réticents, mais maintenant tout le monde semble ok”.

Vision à terme

Comme un peu partout sur le territoire, si l’on ne touche à rien et que l’on arrête le pâturage, la forêt va finir par réinvestir le site et “refermer” le milieu. Or, le but ici étant de le laisser ouvert, il a donc été décidé d’opter pour un entre deux, ni totalement naturel, ni totalement artificiel. Certaines zones seront d’ailleurs laissées en libre évolution, alors que d’autres seront en “gestion pâturée” ou en prairies de fauche. Rappelons au passage qu’à ce jour, le site ne bénéficiait d’aucun statut de protection, bien qu’il se trouve tout proche d’une zone Natura 2000.

Un bien beau projet, qui nécessite toutefois beaucoup de démarches pour démarrer. “C’était un travail colossal, il y avait un gros dossier à monter. Beaucoup de procédures et de protocoles en interne. Il a fallu identifier les unités de gestion, réunir tous les intervenants, établir un cahier de charges, réévaluer et définir les habitats et leur état de conservation, établir des mesures de gestion préconisées, cartographier les sites… Le Parc Naturel des Sources, le DEMNA, NATAGRIWAL et la commune nous ont vraiment bien aidé à tout ficeler.”

Le projet est donc sur les rails ! Officiellement, le site n’est pas encore reconnu comme RND, mais cela ne saurait tarder. Ce sera ensuite au DNF de chapeauter le projet : dates de fauche, veiller à éviter les intrants et à limiter la taille du cheptel, etc. Le Parc Naturel, quant à lui, s’avère être un partenaire vraiment précieux: “Ils font pas mal de choses”, assure Fabian. “Ils montent les dossiers pour la recherche de financement pour les grosses restaurations, la cartographie des sites, le monitoring des chauves-souris, le suivi des oiseaux et des batraciens… “

Mais alors, que va devenir le Pré aux Cerfs ?

Du concret

Il existe, comme mentionné plus haut, plusieurs types d’habitats. Ceux-ci seront restaurés et gérés en fonction des mesures préconisées.

Le plus gros du site, à savoir les prairies, sera surtout fauché, mais aussi pâturé par des chevaux et des poneys, déjà présents. Une rotation sur 3 parcelles sera effectuée, avec fauche intensive sur un très court laps de temps. L’arrêt d’épandage de chaux ou de lisier permettront ainsi d’appauvrir le sol, laissant ainsi la places aux plantes de milieux dits “oligotrophes”. “On a ainsi bon espoir de voir apparaître des espèces telles que la Grande Marguerite ou même certaines orchidées.”

La mégaphorbiaie sera laissée en libre évolution, à moins qu’elle ne s’assèche. Chose tout à fait possible, au vu du changement climatique, et du seul approvisionnement en eau que sont les pluies. Si c’est le cas, une gestion sera effectuée tous les trois ou quatre ans.

Le petit bosquet sera lui aussi laissé en libre évolution.

La forêt en amont, quant à elle, sera restaurée dans un premier temps (bouchage de drains, création d’étangs et de mares) puis laissée aux aléas de la nature.

Le petit chenal en amont pourrait soit être reméandré, soit bouché par de l’argile, afin de laisser déborder le ru.

Rappelons toutefois que le projet ne démarre pas de zéro. “Depuis quelques années maintenant, le Parc Naturel des Sources procède à des aménagements. 9 mares et 2 alignements de haies avec fruitiers ont été créés et vont être préservés. Le site sera jonché d’un patchwork de mares atterries et de mares permanentes. Les haies ont malheureusement rapidement été abrouties par des chevreuils, mais on prévoit d’en replanter et de les protéger, créant ainsi une lisière étagée qui ne demandera qu’une coupe en bois de chauffage tous les 15 ans.”

D’autres actions sont prévues pour un peu plus tard. Ainsi, des arbres isolés seront plantés (et deviendront à terme des arbres morts, permettant l’installation d’un cortège d’espèces). De nouvelles mares seront créées sur les prairies Spadel, et une fermeture sera réalisée avec une haie vive.

Un statut fort et une vision à long terme

L’ensemble du site, dès que le dossier sera validé, pourra bénéficier d’un très haut statut de protection, qui n’est autre que la RND, ou réserve naturelle domaniale. C’est actuellement en Belgique un des statuts qui permet le plus haut niveau de protection, d’avantage que bien des sites Natura 2000 par exemple.

Force du projet : son autonomie. En effet, après les quelques actions “coup de pouce” prévues dans le projet, le site sera laissé en libre évolution (en dehors des prairies qui seront fauchées et pâturées), permettant ainsi à la nature d’exprimer pleinement ses dynamiques. Une belle occasion de voir qu’il n’est pas toujours nécessaire de lancer de gros chantiers et d’avoir en permanence la mainmise sur une gestion et un entretien très interventionniste, comme c’est souvent le cas dans d’autres réserves.

Et peut-être un jour reverrons nous revenir de beaux grands cerfs, redonnant au lieu toutes ses lettres de noblesse.

Qui vivra verra…

Un grand merci à Fabian Lejeune pour sa participation à cet article