Chaque année, à la même époque, on voit ou on entend parler de la migration des batraciens. Barrages, invitations à ralentir, ramasseurs en gilet fluo… Mais pourquoi tout ce ramdam ? Comment cela se passe-t-il ? Pourquoi les aider ? Pourquoi migrent-ils ? Pour mieux comprendre ce phénomène et cohabiter avec nos amis verruqueux, allons à la rencontre de Christian Desart, bénévole Natagora et responsable d’un des lieux de migration : la route de Jalhay.

C’est quoi, la migration des batraciens ?

Les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons), ne sont pas entièrement aquatiques. En effet, ils passent la plupart de l’année en zone fraîche mais pas directement dans les milieux humides. Par contre, au moment de la reproduction, ils ont besoin d’eau pour protéger leurs œufs de la dessication et offrir aux têtards et autres larves un lieu de développement adéquat. Ainsi, chaque année, ce sont des centaines, voire des milliers d’individus qui rejoignent leur milieu de reproduction, à savoir le point d’eau stagnante le plus proche : mare, étangs, mais aussi ornières d’engins agricoles et forestiers, etc.

Quand et où migrent-ils ?

Tout dépend de l’espèce et de l’endroit. L’important, pour les anoures (grenouilles et crapauds), c’est d’avoir un température de 7°C isotherme (relativement constant). En ce qui concerne la route de Jalhay, la migration commence aux alentours de fin février, pour se terminer vers la mi-mars. Ils traversent la route pour aller du bois du Faweux aux étangs dits du “Chalet du Lac”.

Quels sont les autres endroits de migration ?

La plupart des sites importants sont répertoriés par Natagora et figurent sur une carte interactive (lien).

Pourquoi l’humain a-t-il un rôle à jouer ?

Souvent, les routes humaines (en rouge) traversent les routes migratoires (en noir) des batraciens. Ainsi, pour éviter que les populations ne diminuent (et ce en plus d’autres facteurs – développé dans un prochain article) nous devons veiller à empêcher nos amis de se faire écraser. Pour éviter l’accident, il y a deux possibilités :

- ralentir la circulation des voitures et aider les batraciens à traverser, un à un ; cette méthode est contraignante car elle demande la présence d’un volontaire pendant plusieurs heures par jour

- soit installer un dispositif de barrage, comme c’est le cas à Jalhay ;

Comment fonctionne le barrage ?

Le principe est simple : une bâche est tendue tout le long de la zone (en violet). Les batraciens cherchent alors un endroit où traverser, et ils finissent par tomber dans l’un des seaux (points violets) situés au pied de la bâche.

Nous couvrons donc ici toute la zone qui part du bas des étangs, et nous prolongerons de 50 mètres vers le haut dès l’année prochaine.

Et toi, Christian, quel est ton rôle dans cette activité ?

En tant que passionné de nature, mais aussi bénévole à Natagora, je participe à la migration depuis environ 20 ans. Depuis 4 ans, je coordonne l’installation du barrage, ainsi que les bénévoles et leur intervention, pendant environ un mois.

Es-tu seul dans cette aventure ?

Non, bien sûr. Cette année, j’ai œuvré avec une équipe de 6 personnes, tous des bénévoles recrutés via ma page Facebook.

Quelles sont les contraintes et obligations ?

En amont, et ce chaque année, je dois faire des démarches administratives, et contacter le DNF (autorisation pour déplacer les animaux, le MET (autorisation de placer le barrage), et bien sûr la commune de Verviers. Ensuite, je dois placer une plaque de signalisation. Pour ce qui est de la limitation de vitesse, elle est trop compliquée à obtenir. Chaque année, je dois enlever le barrage (à la demande du MET).

Comment procédez vous ?

Tout d’abord, il faut s’équiper :

- des gants (pour empêcher l’acidité de la main d’abîmer le mucus, mais aussi pour éviter les réactions allergiques chez l’humain)

- un gilet jaune, pour être bien visible (l’activité a lieu au crépuscule, sur une grand route)

- une lampe de poche, plus facile pour s’y retrouver

- savoir identifier les espèces : crapaud, grenouille, triton ; et dans le cas du crapaud, différencier les sexes

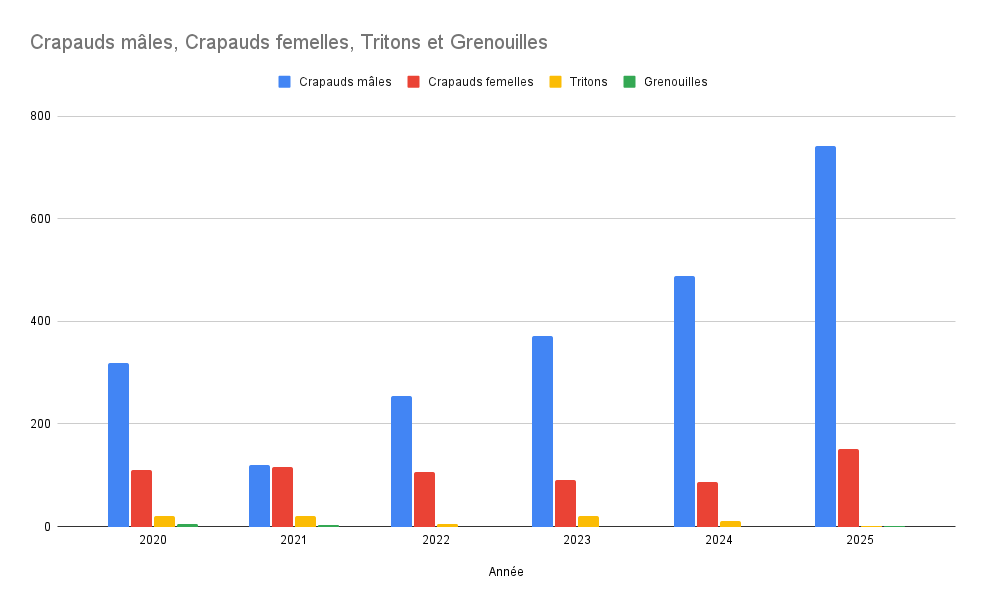

En chiffres

Plus de 5 mâles par femelle ! Comment expliques-tu cette différence de nombre ?

J’aurais tendance à dire que les mâles se disputent les femelles, il suffit de voir dans les seaux lors du ramassage que parfois, plusieurs mâles sont sur une femelle, et il est alors difficile de les séparer. Je dis toujours aux bénévoles de les laisser ensemble.C’est la nature qui décidera, en laissant la femelle “choisir” quel mâle pourra la féconder.

Et après, que se passe-t-il ?

Après la reproduction, les adultes se dispersent un peu partout, petit à petit (il n’y a pas de retour en masse dans l’autre sens). Les larves, une fois adultes, se dispersent elles aussi un peu partout aux alentours, et viendront plus tard se reproduire… à l’endroit qui les a vu naître !

Quel bilan ?

Pour le moment je suis content, car nous avons une bonne équipe motivée, et c’est justement ce qui est le plus important !

Que peut faire l’humain pour aider ?

Un petit coup de main est toujours le bienvenu : installer les barrages, ralentir les voitures à certains endroits, et effectuer la traversée avec les adultes, mais aussi sensibiliser autour de nous.

Un petit mot pour la fin ?

Ralentissez !

Un grand merci à Christian Desart pour ses réponses, à Aurélie Nizet pour les photos et à Serge Tiquet pour ses précisions.

Pour aller plus loin :

- le sauvetage des batraciens : https://www.natagora.be/sauvetage-des-batraciens

- le pôle “Batracien” de Natagora : https://rainne.natagora.be/