Animal emblématique des Hautes Fagnes, le Tétras lyre a même fini par devenir le logo officiel du Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel. Il y est d’ailleurs bien souvent considéré comme le véritable porte-étendard de la protection de l’environnement. Afin d’assurer sa survie dans notre région, des opérations de renforcement sont effectuées depuis plusieurs années. Mais au fait, pourquoi le Tétras est-il en danger ? Comment le protège-t-on ? Quel est l’avenir de l’espèce ? Pour y voir plus clair, nous avons interrogé Johann Delcourt, responsable du projet sur le terrain.

Drôle d’oiseau

De son nom scientifique Lyrurus tetrix, appelé aussi Petit coq de bruyère1 ou Birkhahn (= coq du bouleau) chez nos voisins allemands2, sa silhouette est très reconnaissable et le dimorphisme sexuel est très marqué. Le mâle est polygame et est très connu pour sa parade nuptiale très bruyante et démonstrative, au cours de laquelle il se mesure aux autres mâles dans des arènes spécialement dédiées (ou « leks », venant du suédois « leka » signifiant jouer). Après 24 à 28 jours d’incubation naissent des poussins qui auront tendance à rapidement quitter le nid, et ce dès l’éclosion (on dit qu’ils sont nidifuges). Ils suivront alors leur mère pendant quelques semaines3.

On le retrouve essentiellement dans les landes, mais contrairement à une idée reçue, il n’est pas uniquement inféodé à nos Hautes-Fagnes, comme le précise Johann Delcourt : « Cette vision est erronée. Le Tétras lyre est une « fausse » espèce boréo-montagnarde, non pas en conséquence du climat, mais en conséquence que ce l’Homme a bien voulu lui laisser comme grand espace naturel. On le trouvait même autrefois dans la région anversoise, proche du niveau de la mer, où les températures moyennes hivernales étaient supérieures de plus de 3 °C à celles des Hautes Fagnes actuelles, et où la neige était déjà bien plus rare.«

Le Tétras du haut plateau n’est donc pas le vestige d’une très ancienne population fagnarde, mais plutôt une « poche » relictuelle, réfugiée et confinée dans une région encore relativement préservée de l’être humain, de ses activités et son occupation et de l’exploitation du territoire.4

Mais alors, où vivent nos tétras ?

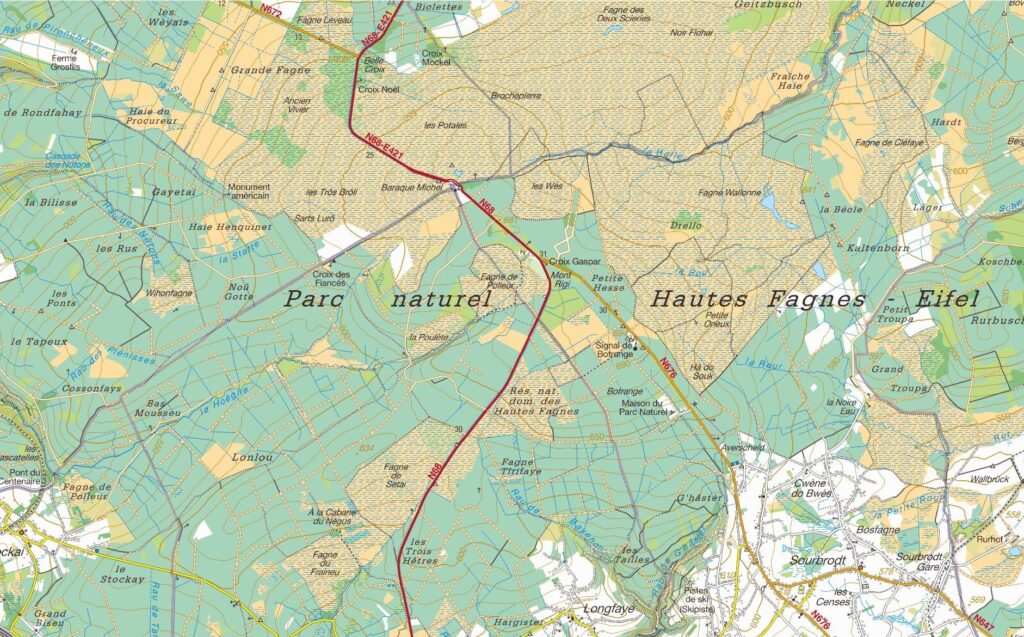

« Les tétras lyres sont des oiseaux sédentaires. Lors de la phase d’exploration qui suit le lâcher lors des opérations de renforcement/translocation, une minorité d’oiseaux peuvent s’éloigner, jusqu’à une vingtaine de km. Plusieurs ont déjà dans ce cadre visité les Fagnes de Spa et de Malchamps. Pour l’anecdote, une femelle qui avait visité Malchamps a niché peu de temps après dans les Deux Séries. Après la période d’exploration, tous les tétras vont occuper la zone centrale des Hautes Fagnes (Fagne wallonne, Deux séries, Grand Fange, Clefaye), y compris les Fagnes satellites (ex. Setay, Bosfagne). Nous n’avons pas d’installation pour l’instant en Fagne du Nord-Est et dans le camp militaire d’Elsenborn, mais de temps en temps, un tétras (hors période d’exploration) y est rapporté, mais cela reste encore rare. Au point de vue habitat, ce sont typiquement les landes et tourbières riches en Ericacées, et en hiver des zones riches en bouleaux.« 5

Une espèce très sensible

Le Tétras lyre, quoi qu’en laisse paraître son côté faste, son plumage irisé et ses mœurs spectaculaires, est malheureusement un oiseau fragile et relativement exigeant6.

Un climat trop rigoureux peut mettre à mal les réserves et donc l’intégrité physique des femelles, pouvant ainsi retarder leur maturité sexuelle et diminuer leur fécondité.

La qualité de sa nourriture est essentielle, et ne peut être optimale que grâce à la diversité et l’abondance des espèces de plantes que le Tétras affectionne (principalement des Ericacées – feuilles, bourgeons, fruits – et bouleau).

Les prédateurs sont nombreux, à commencer par le renard et le raton-laveur, mais aussi l’Autour des palombes (qui sème la panique et perturbe les accouplements), les corvidés (qui pillent les couvées), le sanglier ou encore les mustélidés, et potentiellement le Hibou des marais.

On évoque même le surpâturage des ovins, bovins, ou même des cervidés, détériorant leur habitat.

Mais le plus gros danger vient probablement de l’être humain… Tentons d’y voir plus clair.

Menacé de toutes parts

Le déclin du Tétras lyre s’explique par plusieurs facteurs, comme nous l’explique Johann Delcourt.

“La première cause, à grande échelle, en est la destruction et la fragmentation de son habitat. L’occupation humaine et le changement d’affectation des milieux favorables à l’espèce — urbanisation, agriculture intensive, assèchement des zones humides, etc. — constituent les principaux moteurs de sa disparition à large échelle.” Précisons ici que l’habitat du Tétras a été modifié déjà très tôt, dès le Moyen Âge, par l’exploitation intensive des tourbières, mais aussi par la transformation des landes en terres agricoles (surtout en Hautes Fagnes – pratique n’ayant que très peu voire pas du tout porté ses fruits…), ainsi que la raréfaction des zones ouvertes ou de transition entre zone ouverte et fermée. Ajoutons à cela la création des routes et l’augmentation du nombre de parcelles de plus en plus isolées les unes des autres, ne faisant que morceler encore plus le milieu et participant ainsi à ce que l’on appelle la fragmentation de l’habitat.

Dès le XVIIIème siècle, on déplore la raréfaction de l’espèce, sans pour autant cesser d’en faire un gibier de choix7. La chasse et le braconnage, furent en effet eux aussi très probablement néfastes au maintien des populations. Jusqu’aux années 60, il était possible de fièrement rapporter le trophée (peu comestible, il a peu à peu perdu de son attrait culinaire) d’un beau Coq de bruyère, lors de cette pratique que l’on nommait la chasse au “balz”. En 1974, l’ornithologue verviétois René Preumont se souvient avec une certaine nostalgie :“Je n’ai pas dix ans quand je vois la dépouille de mon premier tétras […]. Mon souvenir est resté intact de cet oiseau incongru, rude qui déjà me paraît d’un autre âge, d’une autre latitude”. Fort heureusement, la chasse du Tétras est désormais strictement interdite. Il figure d’ailleurs parmi les espèces protégées dites « Natura 2000 ».

Autre cause du déclin, et probablement la plus importante : la prédation. Johann Delcourt nous explique : “La densité de prédateurs, notamment celle du renard roux, a fortement augmenté au cours des dernières décennies. Chez ce dernier, la population a connu une véritable explosion après l’éradication de la rage vulpine au début des années 1990.8 Plus récemment, des vagues locales de gale sarcoptique ont entraîné une diminution temporaire de leurs effectifs, avec un effet positif direct sur le taux de survie du Tétras lyre dans les Hautes Fagnes. S’ajoute, depuis une dizaine d’années, la présence du raton laveur jusque dans le cœur de la réserve naturelle. S’il n’existe pas encore de preuve directe d’attaques sur des adultes, ce prédateur constitue une menace sérieuse pour les œufs, avec un impact potentiel important sur le succès reproducteur. Enfin, l’impact de la prédation doit être analysé à la lumière de la taille des populations de proies. Dans une population très réduite, chaque perte pèse lourdement sur les perspectives de survie, tandis que dans une population plus importante, les pertes dues à la prédation peuvent être compensées par un recrutement plus élevé de jeunes issus de la reproduction. Restaurer cet équilibre est donc essentiel pour assurer la pérennité de l’espèce.«

Et puis comme si tout cela ne suffisait, plusieurs incendies frappèrent les Fagnes depuis la fin du XIXème siècle, et celui de 2011 vint véritablement sonner le glas de l’espèce, la menant ainsi à sa quasi extinction sur le plateau (et tout le territoire belge).

Une fin imminente… ?

Au fil des siècles, par la présence et l’activité humaine bien souvent déraisonnées, le Tétras a ainsi vu son milieu de plus en plus morcelé, abîmé, transformé, et ses effectifs de plus en plus prédatés, dérangés, chassés… réduisant ainsi ses populations à peau de chagrin.

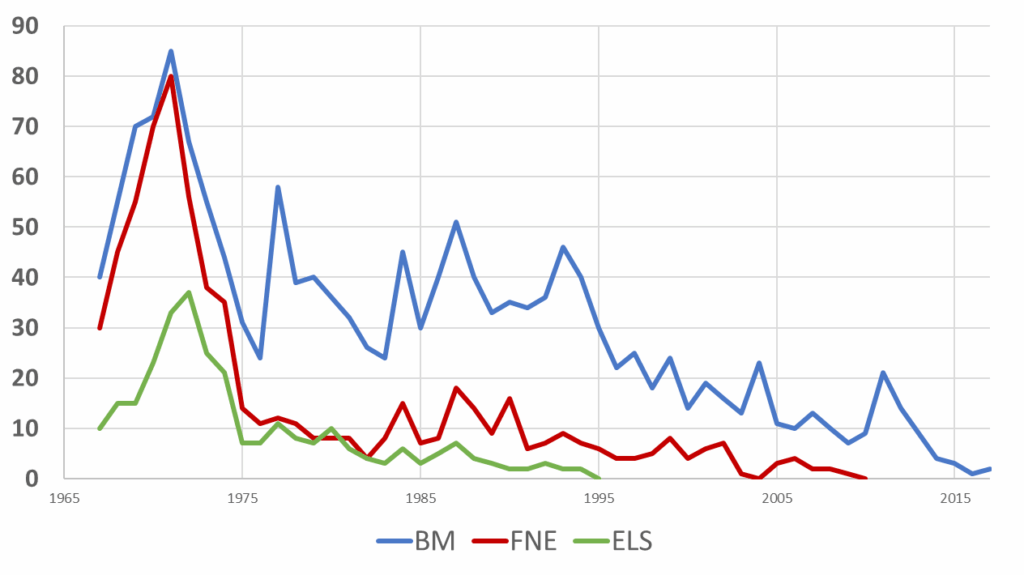

Peu à peu, des projets de restauration se mirent alors en place, permettant ainsi à l’animal de retrouver son habitat. Mais cela ne fut pas suffisant, comme l’explique Johann Delcourt : « En 2016 et 2017, la situation devient critique : seuls 1 puis 2 mâles sont observés lors des comptages printaniers, plaçant l’espèce au bord de l’extinction locale. »

Il était donc plus que temps d’agir, pour sauver une population que l’on pourrait réellement qualifier de survivante. Agir, d’accord, mais pour faire quoi, et comment ? Après un constat très alarmant, la mise en place d’une action de sauvegarde s’impose : le renforcement de population9.

Vite, du renfort !

Et pour ce faire, direction la Suède, là où les populations se portent plutôt bien et y sont d’ailleurs toujours chassables. Une équipe de scientifiques belges10 s’y rend en 2017 : « Une première opération de translocation (NDLR : déplacement d’un individu d’un endroit à un autre), menée en urgence avec des individus sauvages provenant de Suède, permet alors de relâcher 10 oiseaux. Cette action, conçue comme une proof of concept, visait à démontrer la faisabilité technique et logistique du transfert. Dès 2018, des opérations de plus grande ampleur sont mises en œuvre, mobilisant notamment en Suède une équipe belge d’une quinzaine de personnes, pour la plupart bénévoles. Si les missions de renforcement de 2018 et 2019 ont été couronnées de succès, la crise sanitaire liée au COVID-19 a freiné la dynamique engagée, entraînant l’annulation des opérations prévues en 2020 et 2021. Depuis 2022, des oiseaux sont à nouveau transloqués chaque année depuis la Suède, contribuant à poursuivre l’effort de sauvegarde.«

Translocation : tout un art

Le principe est plutôt simple : on capture des individus en Suède puis on les relâche ensuite dans notre région, sur le plateau des Hautes Fagnes. Là où les choses se corsent, c’est que le Tétras, derrière son air de grosse poule un peu pataude, reste avant tout un animal sauvage, qui ne se laisse pas berner facilement. Ainsi, il faut attendre la période du rut, durant laquelle les coqs et les poules, obnubilés par leur instinct sexuel, se montrent beaucoup moins méfiants. Un système de piège « matole », réduisant le stress de l’animal, est ainsi installé sur les arènes. Or, les poules ne passant que peu de temps sur les arènes, il s’avère difficile de les capturer. De plus, la fenêtre de temps pendant laquelle il est possible d’agir n’est que de deux semaines, et les conditions climatiques locales peuvent parfois compliquer les choses. Un autre obstacle, quant à lui, est de l’ordre de… la synchronisation. « Le faible nombre de femelles capturées en 2023 s’explique par un hiver particulièrement tardif, tandis qu’en 2025, c’est au contraire un printemps anormalement précoce qui a perturbé les opérations. Nos missions, dont les dates doivent être fixées plusieurs mois à l’avance et qui s’étalent sur à peine deux semaines, ne coïncident pas toujours avec le pic d’activité sur les arènes, moment clé pour la capture des femelles. Or, celles-ci sont particulièrement recherchées, car elles peuvent se reproduire dès l’année de leur arrivée dans les Hautes Fagnes, contribuant, d’autant plus, immédiatement au renforcement de la population.«

Une fois les animaux capturés, direction la Belgique. Après plus de 20 heures de route, les Tétras arrivent enfin sur le territoire fagnard, et sont rapidement relâchés par le DNF. Mais avant, tous les individus sont bagués, et environ la moitié sont munis d’une balise GPS (en fonction du budget disponible alloué par les sponsors). S’ensuit alors une période d’adaptation pour ces animaux ayant parcouru des centaines des kilomètres dans le coffre d’une voiture, et ne connaissant pas encore le milieu qui les accueille. « Typiquement, les oiseaux relâchés, placés dans un environnement qui leur est inconnu, doivent l’explorer pour s’y adapter. La mortalité accrue observée au cours des deux premiers mois s’explique par deux facteurs : d’une part, il s’agit d’une période d’intense activité des prédateurs (reproduction et soins parentaux), et d’autre part, nos oiseaux effectuent alors de nombreux déplacements pour notamment repérer les zones à risque, localiser les arènes de parade, les zones de nidification, de nourrissage, de repos et retrouver d’autres congénères. Cette phase d’exploration est particulièrement marquée durant le premier mois, puis diminue nettement le second. Par la suite, nous observons des déplacements plus ciblés entre des sites bien identifiés par l’oiseau, traduisant une utilisation optimisée de l’habitat et un signe clair de bonne acclimatation.

Il a par ailleurs été constaté que les mâles s’adaptent plutôt bien, puisqu’ils finissent relativement rapidement par pratiquer visiter les arènes locales, et ce parfois dès les premiers jours. Quant aux femelles, « si elles échappent à la prédation, elles ont environ 50 % de chances de nicher dans les 16 à 35 jours suivant leur arrivée. » De plus, en 2023, constat très positif : 100 % de survie chez les individus équipés d’un collier GPS dans les premiers mois ! Enfin, les Tétras suédois s’adaptent aussi aux ressources, comme l’ont montré des analyses des jabots et gésier et le bon développement des jaunes d’oeufs.

Cette satanée prédation…

« Au comptage printanier 2024, nous étions à 14 mâles, mais suite à un retour important de la prédation en 2024, la population est redescendue à 9 mâles. En effet, on constatera que la mortalité des transloqués n’est pas négligeables, essentiellement due à la prédation au cours des deux premiers mois (on peut y perdre 60 % des effectifs les mauvaises années). 2025 est, par contre, une année nettement meilleure, où la prédation est nettement plus faible (de l’ordre de 30 % en ce moment, ce qui nous permet d’estimer la population estivale 2025 autour d’une vingtaine de mâles). Les estimations sur les femelles sont pour des raisons déjà évoquées beaucoup plus difficiles à produire. Nous pourrons évaluer concrètement le progrès de cette année qu’au comptage printanier suivant.«

Mais alors, comment remédier à la prédation ?

« Suite au cumul des informations obtenues avec nos suivis d’oiseaux par télémétrie, nous avons pu mettre en évidence que les zones de prédation sur les tétras lyres n’étaient pas homogènes sur l’ensemble de la réserve, mais limitées à des zones bien localisables. Ceci permet donc d’aider à mieux cibler les actions du DNF. Actuellement, des pièges traps sont installés, permettant le contrôle des prédateurs voire la délocalisation de certains dans des zones de moindre intérêt pour le tétras. » Ces derniers temps, ce sont ainsi les espèces les plus menaçantes qui sont ciblées, à savoir le renard roux et le raton-laveur. « Les Mustélidés tout comme les rapaces ne font l’objet d’aucun contrôle. Plus curieusement, les martres, prédateur connu des tétras, ne semble avoir qu’un impact minime au sein des tétras de la réserve.«

Quant au loup, il ne semble pas représenter de menace. En effet, à ce jour aucun tétras n’a été décelé dans les déjections de loup (très régulièrement relevées et analysées par le Réseau Loup). De plus, il pourrait même s’avérer être un protecteur de l’oiseau en tuant ses prédateurs ou en les faisant fuir. Toutefois, tout n’est pas blanc ou noir : « les carcasses de proies des loups semblent aussi nourrir les renards, et un renard qui a le ventre rempli… ne chasse pas…mais un renard bien nourrit peut élever plus de petits… donc des effets indirects difficiles à prédire.«

Un parapluie dans les fagnes

Comme c’est souvent le cas de nombreuses espèces, le principal facteur de réussite d’un retour – que celui-ci soit naturel (comme c’est le cas du loup, du milan royal, du pic noir) ou anthropique (castor, tétras, rainette) – est avant tout la capacité d’accueil du milieu. Protéger une espèce revient donc avant tout à réhabiliter et restaurer un ou plusieurs habitats. Cela aura pour effet d’améliorer les conditions non seulement de l’espèce ciblée (que l’on appelle alors « espèce-parapluie ») mais aussi de tout un cortège d’autres animaux et végétaux. En l’occurrence ici, si l’on protège le Tétras, oin protège donc la lande, les boulaies et les tourbières, favorisant ainsi des espèces végétales telles que les linaigrettes, la callune, le bouleau, la sphaigne, etc. mais aussi animales, comme le pipit des arbres, le faucon hobereau, le hibou des marais…

Comme nous l’explique Johann Delcourt, il est encore possible d’améliorer la capacité d’accueil des Fagnes : « Actuellement, l’habitat a été largement restauré, mais il doit à long terme être maintenu dans un excellent état de conservation, notamment le maintien d’habitat ouvert, riches en landes et tourbières hautes, riche en Ericacées, avec présence de zones pas trop denses de bouleaux. Être attentif à la pose de clôture en pleine réserve pour éviter les collisions et le maintien d’un niveau de quiétude pour les oiseaux. Tous ces aspects sont pour l’instant tenus en compte au sein de la réserve naturelle.«

Et le climat là-dedans ?

Sujet qui est sur toutes les lèvres : le climat. C’en serait même le coupable idéal. Mais pourtant, les choses ne sont peut-être pas aussi simples.

A commencer par une fausse croyance : l’absence de neige serait un véritable problème car le Tétras aurait absolument besoin de neige pour se confectionner un igloo. Or, »Ce comportement sert avant tout à se protéger lors de conditions extrêmes, notamment de froid intense, qui sont désormais rares. L’absence de neige n’affecte donc pas directement sa survie, sauf en cas d’épisode hivernal sévère. Elle présente même un avantage : un meilleur accès aux ressources alimentaires au sol.«

Du reste, bien que le changement climatique n’ait pas l’effet aussi marqué et linéaire que l’on serait tenté d’imaginer, la météo d’une année à l’autre peut impacter l’espèce : « Une fin de printemps sèche, voire chaude, favorise généralement la survie des poussins. Il n’existe toutefois pas, pour l’instant, de tendance claire vers des printemps-début d’été plus fréquemment secs. Les Hautes Fagnes restent la zone la plus arrosée de Belgique, mais les populations écossaises et norvégiennes prospèrent dans des conditions bien plus humides encore.«

Enfin, de façon générale, « Si le changement climatique est une réalité incontestable, son impact sur le Tétras lyre dans les Hautes Fagnes n’est pas, à ce jour, démontré. L’analyse des données climatiques relevées sur le plateau depuis les années 1950 ne montre aucune tendance significative, à l’exception notable d’une augmentation progressive de la température moyenne hivernale. Cette hausse s’accompagne de modifications corrélées : diminution du nombre de jours de précipitations neigeuses, réduction de la durée et de l’épaisseur de l’enneigement. Les hivers y sont donc aujourd’hui plus doux.«

En conclusion, le climat n’a qu’un impact minime comparé aux autres facteurs de déclin, dont les principaux restent la destruction de l’habitat et la prédation.

Quel avenir pour le Tétras ?

Au vu du nombre d’individus relâchés (152 depuis le début du projet) et en regard des individus recensés lors des comptages annuels, on serait en droit de se demander si l’opération fonctionne vraiment. Malgré la restauration du milieu, les opérations de contrôle des prédateurs, les translocations annuelles,… l’objectif de renforcement de la population de tétras ne semble pas encore atteint. Mais comme le rappelait Johann Delcourt lors d’une interview accordée à VEDIA (voir sources), il n’est pas possible de thésauriser le nombre d’individus dans ce genre d’opération, car les effectifs fluctuent naturellement, essentiellement à cause de la prédation et … de la durée de vie de l’animal, celui-ci ne vivant pas plus de cinq ans. De plus, comme le déplore l’expert, « le faible taux de croissance démographique est lié aux annulations de deux missions dû à la crise COVID, mais aussi une mortalité par prédation encore trop importante, surtout lors des deux premiers mois post-lâchers.«

C’est donc, espérons-le, par la ténacité et le professionnalisme des experts et intervenants que l’on pourra peut-être un jour compter le Tétras lyre parmi l’emblème bel et bien vivant et habitant pour de bon de notre belle région fagnarde. L’objectif est donc clair : « Augmenter les effectifs de cette population pour faire face au principal problème de cette population, la pression de prédation, et assurer une production de poussins significatives, pour ainsi retrouver le niveau d’équilibre observé au sein des Hautes Fagnes (sa partie centrale, autour de la Baraque Michel et du Signal de Botrange) au cours des années 1970-début 1990. C’est-à-dire, autour de 35-40 mâles pour autant de femelle. De plus, l’habitat est maintenant dans un état de restauration jamais vu depuis cette période. L’un de nos grands espoirs, c’est qu’une fois cette population cœur restaurée, elle va d’elle-même permettre la recolonisation d’autres zones d’habitats favorables autour dans les Fagnes du Nord-Est et d’Elsenborn, voire peut-être plus loin. Nous suivons une partie de nos oiseaux transloqués via balises GPS, et plusieurs lors de leur période d’exploration ont visité les Fagnes de Spa et de Malchamps par exemple.«

Rappelons aussi ces deux gros points verts qui clignotent : tourisme canalisé et habitat restauré. Reste à préserver ce dernier et garder un oeil sur la prédation.

Alors, peut-on avoir de l’espoir ? Si l’on en croit l’expert, on aurait toutes les raisons d’être confiants : « Si on revient dans les conditions environnementales similaires voire meilleures que celles observées dans les années 70-80, alors les probabilités de survie de la populations fagnardes sont élevées dans les prochaines décennies. » Pour ce qui est du projet de renforcement annuel, Johann Delcourt et son équipe tablent sur une durée de 5 ans, après quoi il sera possible d’atteindre une population stable.

Croisons les doigts !

Un tout grand merci à Johann Delcourt et Franck Renard pour leurs retours constructifs et leurs photos

Notes

- Ne pas confondre avec le Grand Tétras ou Coq de Bruyère, absent de notre territoire ↩︎

- Ce dernier terme est d’ailleurs plus juste, puisque le régime alimentaire du Tétras est essentiellement composé de bouleau (bourgeons, akènes), ainsi que de myrtilles, de callune, etc. ↩︎

- Ceci implique que les œufs doivent éclorent de manière synchroniser. Cela s’oppose aux spèces nidicoles, comme par exemple le merle, où les œufs éclosent de manière étalée sur plusieurs jours, les parents venant les nourrir au nid, et expliquant qu’il y a rapidement des différences de taille entre poussins d’une même fratrie. ↩︎

- On observe le même phénomène avec des espèces telles que l’ours, le bison, etc. qui se sont vus contraints de se réfugier dans les derniers ilots sauvages tranquilles que sont les grandes forêts primaires et les montagnes ; il en est de même pour les cervidés, sangliers et autres mammifères ayant élu domicile et s’étant adapté au monde (plus) tranquille de… la nuit ↩︎

- Pour plus d’informations sur l’espèce, nous vous recommandons d’aller sur sa fiche descriptive (Oiseaux.net). ↩︎

- les compléments d’informations proviennent d’un fascicule édité dans les années 90 par, la Région Wallonne ↩︎

- S. Nekrassoff, voir sources en fin d’article ↩︎

- Toutefois, le niveau global des renards était supérieur à celui qui prévalait avant l’épidémie apparue au milieu des années 1960. Cette hausse est liée à la multiplication des sources alimentaires (plus grand nombre de poulaillers, abondance d’animaux écrasés sur les routes, relâchers massifs de gibier) et à la simplification des habitats, et désormais plus accessibles pour de longs déplacements. Il est possible que les populations rurales de renards aient atteint un état de sursaturation dans les années 2000, suivi d’une légère baisse. ↩︎

- Noter la différence avec la réintroduction qui, elle, consiste à remplacer une population totalement éteinte ↩︎

- encadrée par le Service de Biologie du Comportement (ULiège, Pr Pascal Poncin) et BeBirds (IRScNB, Directeur Didier Vangeluwe)(service responsable du baguage des oiseaux sauvages), soutenu par la région wallonne avec l’aide du DNF et du DEMNA, et de partenaires privés variables selon les années. ↩︎

Sources et ressources

- Interview de Johann Delcourt

- Brochure de la Région Wallonne (épuisée)

- article de Notre Nature, A la découverte du Tétras lyre […]

- Serge NEKRASSOFF, Sur les Traces du Tétras lyre […]

- Vidéo documentaire VEDIA, Abécédaire des Fagnes

Pour aller plus loin

- Delcourt, J., Hambuckers, A., Vangeluwe, D. & Poncin, P. (2023) 50 years of spring censuses in Black Grouse (Lyrurus tetrix) in the High Fens (Belgium): Did the rabies vaccination have a negative impact on a fox prey population? » European Journal of Wildlife Research. 69:24. DOI :10.1007/s10344-023-01642-w

- Delcourt, J., Brochier, B., Delvaux, D., Vangeluwe, D., & Poncin, P. (2022). Fox Vulpes vulpes population trends in Western Europe during and after the eradication of rabies. Mammal Review, 52 (3), 343-359. doi:10.1111/mam.12289

- Delcourt J., Dewilde J., Delvaux, D., Vangeluwe D., Poncin P. (2024). A spatial and temporal analysis of post-release behaviour in translocated Black Grouse (Lyrurus tetrix) using GPS telemetry. Journal of Ornithology 166: 825-839