Sur nos hauteurs, dans un coin caché de la campagne et des forêts de Maison Bois, un promoteur immobilier a pour projet d’implanter un complexe de 27 appartements. Un projet qui se dit écologique et intégré à l’environnement, mais coup d’oeil au dossier permet de voir qu’il n’en est rien. Heureusement, des citoyens montent au créneau, tentant vaille que vaille de préserver ce véritable joyau. Mais pourquoi le protéger ? Qu’a-t-il donc de si particulier ?

Note : pour des raisons de vulgarisation et de confort de lecture, les noms scientifiques d’espèces ne seront pas mentionnées ; toutefois, les noms vernaculaires seront ceux ayant court dans la région

Maison-bois, loin du tumulte, loin de la ville.

Ici, tout est paisible. Outre les quelques voitures qui se rendent au golf du Haras, rien ne vient perturber la tranquillité des lieux. Des chevaux, des vaches, des oiseaux. Tout est calme, et le tableau semble parfait. Une ferme, dont les exploitants nous accueillent avec le sourire, mais aussi beaucoup d’inquiétude. Et pour cause : ils ont peur. Peur que ce paysage se transforme en chantier, puis en quartier urbanisé, n’ayant pas sa place sur ce beau plateau. Car c’est ce qui risque bien d’arriver : à quelques centaines de mètres, juste en face de la ferme, derrière le hangar, se trouve la source de toutes leurs craintes. Avant le projet, on en parlait avec fascination ou nostalgie, se racontant des histoires, citant des personnes qui y ont séjourné, il y a des années de cela. Mais maintenant, c’est une toute autre histoire.

Ici, l’objectif n’est pas uniquement de préserver un tableau champêtre et bucolique. Il s’agit de bien plus que cela.

Petit retour en arrière.

En 1914, sur ce lieu dit « La Sapinière », fut construit un bâtiment destiné aux retraites de jeunes gens, principalement issus de mouvements de jeunesse, de la région verviétoise d’ailleurs. Plusieurs fois délaissé, il fut définitivement abandonné en 1974, à la fin d’un bail de vingt ans. Le lieu est alors totalement déserté par l’être humain. Peu à peu, le bâtiment s’est délabré, et la nature y a totalement repris ses droits.

Désormais redevenu partie de forêt à part entière, ce lieu a retrouvé un véritable aspect sauvage et vivant, et ce depuis cinquante ans.

Après une première proposition de projet, refusée par le ministre de l’époque (Willy Borsus), le promoteur immobilier revient à la charge avec… exactement le même projet ! Et ce, par le biais d’une demande de dérogation, puisque le site se trouve sur des zones soit agricoles, soit forestières, et qu’il est normalement totalement interdit d’y construire quoi que ce soit. N’oublions pas aussi que le DNF (Département de la Nature et des Forêts), à deux reprises, a émit un avis défavorable au projet. La question ne devrait donc pas être « Pourquoi ne pas construire sur ce site ? » mais plutôt « Pourquoi autoriserait-on un tel projet ? ».

Heureusement, pour tenter de préserver ce lieu et sa naturalité, on peut compter sur l’association Heusy Grandeur Nature, qui mène le combat depuis 2024, épaulée par Occupons le Terrain (voir en fin d’article). Tâchons maintenant de voir en quoi le lieu est si particulier.

Terre d’accueil

Avant tout, il y a ici plusieurs milieux naturels, qui se font de plus en plus rares.

Parmi ces milieux, le plus évident est sans aucun doute la ruine en elle-même. Au sein de ses murs, de nombreuses anfractuosités peuvent accueillir des oiseaux tels que le rouge-queue noir (déjà observé), qui affectionne particulièrement les perchoirs sur les faîtes, mais aussi plusieurs espèces de chiroptères (chauve-souris, espèces protégées), ainsi que des urodèles (lézards, salamandres).

Eloignons nous des murs, et observons toutes ces petites zones humides où la terre est gorgée d’eau. On peut y retrouver des plantes dites hygrophytes, comme le cresson de fontaine, la menthe aquatique, ou encore le lycope, le jonc épars, le plus rare lotier des fanges,…

Tout autour de la ruine se trouvent aussi des points d’eau calme, indispensables à la reproduction d’amphibiens tels que la grenouille rousse, le crapaud commun, plusieurs espèces de tritons, la salamandre tachetée… Cette dernière pourra aussi hiberner dans les anciennes caves.

Citons aussi toute la végétation herbacée et arbustive qui entoure la ruine : outre les espèces communes (bouleau verruqueux, saule à oreillettes, genêt à balais, chèvrefeuille, eupatoire chanvrine, etc.), on retrouve quelques espèces peu fréquentes, voire rares, telles que la laîche des bois, la tormentille, la luzule printanière, le millepertuis élégant (rare), le millepertuis maculé. Et en certains points précis, l’une ou l’autre callune fausse bruyère, que l’on retrouve habituellement sur les sols acides de nos Hautes Fagnes.

Parmi les observations récentes de la faune dans cette zone, citons chez les mammifères les incontournables chevreuils et sangliers, mais aussi la Martre des pins, et même un Cerf élaphe observé cet hiver ! Du côté des oiseaux, cette forêt abrite l’impressionnant Grand corbeau, dont un couple fidèle a investi les lieux il y a quelques années et survole quotidiennement le site1. Ouvrez donc les oreilles et vous entendrez son croassement si caractéristique ! On retrouve aussi le Pic noir, dont le cri mélancolique n’aura de cesse de surprendre l’ornithologue le plus aguerri.

Et enfin, tout dernièrement, c’est une Cigogne noire qui a survolé le site, très probablement pour repérer les lieux en vue d’une nidification. A moins qu’elle n’y ait déjà établi son domicile ? Rappelons que cette espèce est très rare et suivie depuis de nombreuses années. De plus, ces trois dernières espèces sont inféodées aux massifs forestiers anciens.

Pensions aussi à toutes les espèces qu’il est très difficile d’observer car elles sont discrètes (petits mammifères, batraciens), minuscules (insectes), nocturnes (insectes, mammifères) ou pas encore visibles (champignons). Des dizaines, voire des centaines d’espèces !

Prenons maintenant un peu de hauteur, et attardons nous un instant sur les arbres. Parmi ceux-ci, on trouve évidemment l’incontournable de nos forêts qu’est le hêtre, mais il se partage l’endroit avec le moins courant chêne rouvre. Un espèce que l’on ne croisera pas souvent dans notre région, les stations connues les plus proches se trouvant à pas moins de 4 km à vol d’oiseau !

Même si l’on préserve certains individus, la plupart des arbres du site (ainsi que tous les arbres de la petite drève qui y mène) n’en seront pas moins étouffés par le tassement et l’asphyxie des sols. Un arbre sans air finit par présenter des signes de faiblesses, perdre des branches et menacer de tomber. Or, on sait ce qu’il advient des arbres considérés comme « dangereux »… Si l’on compte les arbres abattus pour le projet et ceux qui finiront par en pâtir à plus ou moins long terme, c’est à petite échelle un véritable déboisement qui va avoir lieu. Et pourtant, les inondations nous ont bien appris qu’il était absolument vital de préserver les surfaces boisées et zones agricoles, celles-là même qui retiennent les eaux de pluie. Une des recommandations du Schéma stratégique du consortium Paola Vigano – Université de Liège est d’ailleurs sans appel, disant qu’il faut « limiter rigoureusement les urbanisations dans les zones boisées et les prairies sur les versants et sur les plateaux en amont de la Vesdre et de ses affluents »

Arbres remarquables

Revenons aux arbres un instant.

L’une des particularité de quelques uns de ces arbres, outre leur rareté ou leur caractère emblématique, est qu’ils sont vieux, et donc imposants et véritablement majestueux. En effet, un absence totale d’exploitation aura permis à certains spécimens de grandir à leur aise et devenir de potentiels arbres « remarquables« . Pour qu’un arbre soit reconnu comme tel, le critère de la région wallonne est une circonférence d’1,30 m à une hauteur de 1,30 m. Or certains spécimens mesurent ici pas moins de 3,40 ! Mais là où le serpent se mord la queue, c’est que pour que ces arbres soient officiellement reconnus comme remarquables, ils doivent être visibles… depuis la voie publique. Celle-ci (voie d’accès par la drève existante) ne pouvant voir le jour qu’à condition de détruire ces mêmes arbres, ou du moins détériorer leur habitat et donc leur viabilité…

Cela dit, même si un arbre entre dans cette « noble » catégorie, encore faut-il vraiment en tenir compte. Rappelons-nous les nombreux arbres violemment élagués voire purement et simplement abattus dans la région, pour des raisons de sécurité ou d’entretien. Il est donc d’autant plus vital de préserver les individus ne représentant pas la moindre gène ni le moindre risque pour les êtres humains.

Mais pourquoi laisser vieillir des arbres ? On serait en droit de se poser la question. Le plus important n’est-il pas qu’un arbre soit vigoureux et verdoyant ? Et bien, pas seulement.

Qui dit arbre vieilisant dit… arbre mort. Et ça, c’est aussi précieux qu’un arbre vivant. Alors que l’on a toujours eu pour habitude de « nettoyer nos forêts » dès qu’un arbre présentait des signes de vieillissement avancé, la tendance est désormais à la création et au maintien d’arbres morts, sur pieds et couchés. Et pour cause : ils abritent un véritable écosystème. On considère d’ailleurs que plus de 25 % de la biodiversité d’une forêt (et donc de sa viabilité) dépend de la présence d’arbres morts ! Citons parmi leurs habitants le Lucane cerf-volant, le Vespertillon de Bechstein (chauve-souris), la rare Chouette de Tengmalm, mais aussi de très nombreux coléoptères, champignons, etc.

Il ne serait pas juste, tant d’un point de vue symbolique que scientifique, de considérer ce site uniquement comme un package d’espèces, comme de simples items d’une liste plus ou moins exhaustive. En effet, ce n’est pas ici d’un simple patchwork dont il s’agit, une carte sur laquelle on aurait punaisé des noms d’oiseaux et de fleurs. C’est bel et bien d’un écosystème dont il est question. Et pas n’importe lequel.

La forêt vénérable et précieuse

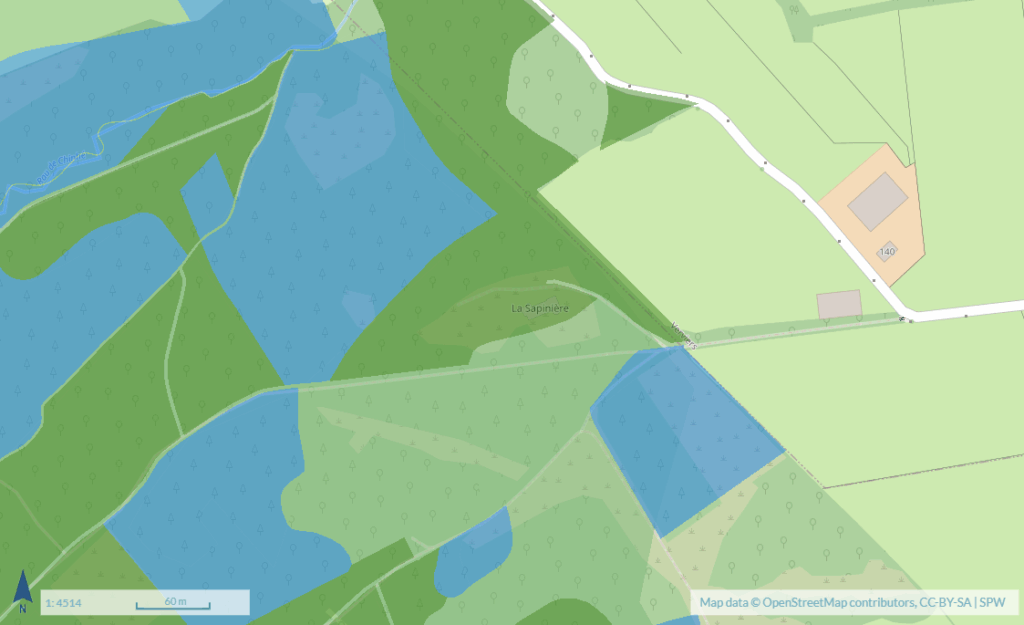

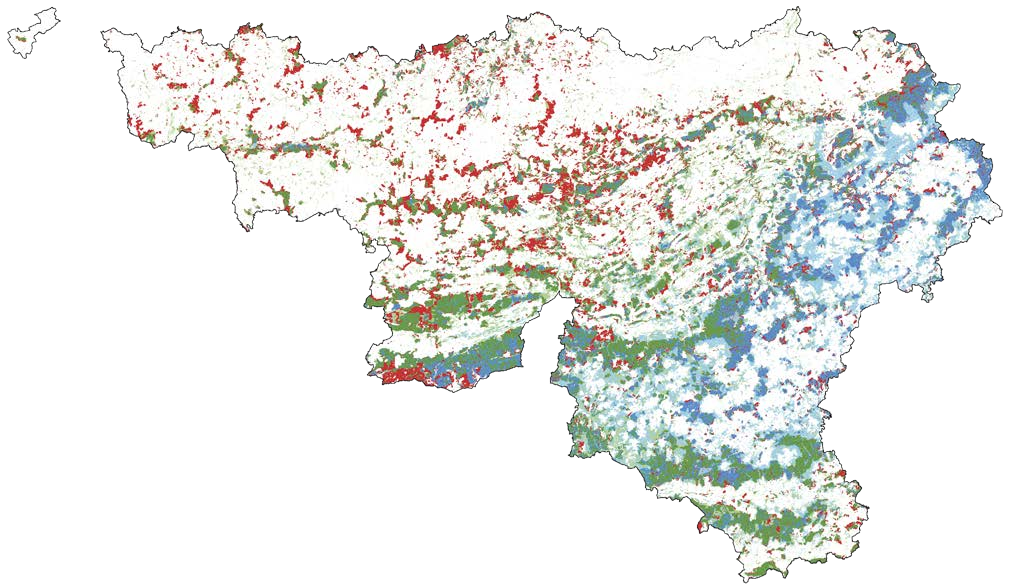

Il n’y a pas que les arbres qui vieillissent, mais bien toute la forêt dans son ensemble. Et ce, depuis de très nombreuses années. Un coup d’oeil à la carte des forêts anciennes (visible sur Walonmap), nous indique que le site de la Sapinière est entouré et s’intègre non seulement dans quelques parcelles de résineux, mais aussi et surtout dans ce que l’on appelle une « forêt ancienne subnaturelle« . Ce terme désigne une forêt qui n’a pas été défrichée ni enrésinée depuis au moins le XVIIIème siècle (et parfois bien avant), et ce sans interruption, gardant ainsi son caractère naturel de forêt de feuillus indigènes2. Les dynamiques que l’on y retrouve sont totalement naturelles et spontanées, les rapprochant ainsi des forêts primaires et originelles, apparues il y a environ 10 000 ans sur notre continent et dans toute la région. Elles apportent de nombreux avantages, dont celui, non négligeable, de la résilience. Ce terme dans l’air du temps désigne ici la capacité du milieu à encaisser les coups durs (catastrophes naturelles, épisodes de sécheresse, etc.), mais aussi à s’en relever.

Une forêt ancienne possède un système racinaire très profond, mais aussi un sol riche en biodiversité, recouvert d’une litière naturelle de feuilles mortes, de branches, de champignons mycorhiziens (dont les « racines » assurent l’approvisionnement des arbres en eau et en nutriments), de petits cadavres d’animaux, habitée par pléthore d’espèces indispensables à la vie du sol. Cela permet d’éviter l’érosion des sols, mais permet aussi un meilleur captage et un meilleur stockage de l’eau de pluie. Ce système d’éponge géante est primordial par temps sec (pour l’approvisionnement en eau des arbres) comme par temps de grandes pluies (pour éviter le ruissellement vers l’aval), d’autant plus qu’il est situé en amont, point de départ des nombreux affluents de la Vesdre.

Un projet de cette ampleur (3 bâtiments et une route d’accès !) priverait le sol naturel qui finira étouffé et privé des eaux de pluies, sous des infrastructures humaines démesurées, même si celles-ci sont soi-disant poreuses, respirantes, perméables… Enfin, les eaux d’un petit ru affluant du ruisseau du Chinheid, dont la source se situe en plein milieu du site, se verraient très probablement souillées et polluées par les activités humaines. Or, ce petit ruisseau forestier se jette, après quelques kilomètres, dans la Hoëgne, et donc dans la Vesdre…

La naturalité d’une forêt fait aussi qu’elle abrite bien plus d’espèces d’arbres qu’un peuplement monospécifique (une seule espèce), lui permettant ainsi de « choisir » quelle essence va pouvoir prendre le relais et assurer le couvert et l’ambiance forestière (ombre, humidité du sol et de l’air) si une autre espèce est en mauvaise posture (conditions climatiques, ravageurs).

Au sein de ces forêts, de nombreuses espèces ont élu domicile. Or, ces espèces ont pour particularités de recoloniser le milieu et d’y rétablir toutes ses dynamiques naturelles de façon très lente. Il est donc indispensable de laisser vieillir le milieu qui les abrite. En l’occurrence, ce vieillissement est en cours ici depuis plus de 50 ans. Ne serait-ce pas un bon départ ? Pour une fois que la forêt reprend ses droits sur le bâti…

Le site de la Sapinière s’inscrit donc dans un véritable écrin naturel, indigène, et rare, qu’il est primordial de préserver.

Alors certes, le site n’est pas constitué uniquement d’une forêt ancienne, et il s’intègre dans un couvert forestier relativement vaste et ne défigurerait pas l’intégralité de celui-ci. Mais il porterait un coup dur à ce milieu devenu rare en Wallonie (mais aussi en Europe), car il en rognerait une partie et participerait au morcellement des forêts, phénomène qui réduisant les possibilités de déplacements et indispensables brassages génétiques des espèces. De plus, comme le mentionne l’article de la biologiste Anne-Laure Gebboes (voir ressources ci-dessous), « le déboisement d’une forêt feuillue ancienne constitue une perte irréversible, et donc non compensable« .

Dès lors, cette ancienneté est véritablement primordiale, et pas uniquement pour son côté patrimonial (rappelons au passage que ces forêts sont plus anciennes que la Belgique elle-même…). Le maintien de ces ilots de naturalité et de vieillissement fait d’ailleurs partie des résolutions des Assises de la Forêt de 2024 (voir pdf) et de la Stratégie Biodiversité 360° de la Région wallonne, et s’intègre dans la la méthode dite SMCC (Sylviculture mélangée à couvert continu) préconisée par de nombreux experts.

Havre de paix

En ce lieu règne une ambiance toute particulière de calme, et la très agréable sensation d’être dans un endroit totalement libre de l’agitation des villes. Si le complexe immobilier voit le jour, ce seront non pas des promeneurs occasionnels, mais des dizaines de personnes qui habiteront et fréquenteront le site et ses abords, avec leur cortège de bruit, de mouvements, d’odeurs… Sans oublier la pollution lumineuse, due non seulement aux éclairages à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, mais aussi par l’intermédiaire des phares des véhicules des habitants et leurs visiteurs, ce qui représente au moins 27 voiture au quotidien. Or, on sait que ce surplus de lumière est véritablement problématique pour de nombreuses espèces, essentiellement des insectes. Sans oublier la pollution atmosphérique, due au charroi quotidien des engins de chantier puis, par la suite, des véhicules personnels. Autant de sources de dérangement de la faune, mais aussi pour l’être humain… Sans parler du danger que représentent toutes ces voitures, tant pour les promeneurs que pour les cyclistes qui empruntent la petite route qui relie Maison-Bois au Golf du Haras.

De plus, la quiétude du lieu tel qu’il est aujourd’hui n’est pas seulement due au fait qu’il n’est pas fréquenté par l’être humain (le terrain étant privé et éloigné des routes et chemins publics), mais aussi grâce à deux autres facteurs non négligeables.

D’une part, l’absence de toute exploitation sylvicole des feuillus.

D’autre part, aucune chasse n’est pratiquée sur le site. Cela offre ainsi un véritable un petit recoin de tranquillité aux espèces animales dites « gibier » (cerfs, chevreuils, sangliers…) chassées dans les alentours.

Eviter – réduire – compenser : vraiment ?

Ce principe d’ERC se veut le crédo de l’étude d’incidence écologique est des propositions d’aménagements écologiques. Or, on peut d’ores et déjà évacuer le premier terme, puis que ce projet va avant tout détruire un milieu naturel. Quand à la réductions de son impact et des compensations proposées, celles-ci sont insuffisantes, voire non pertinentes.

Prenons l’exemple des crapauducs. Ces structures, destinées à permettre aux crapauds de rejoindre leurs site de reproduction, ont-elles été prévues pour respecter les couloirs des migrations nuptiales ? Et quid de tous les individus que ne trouveraient pas ces accès, mais finiraient sous les roues des voitures ?

Parlons aussi de la belle idée un peu naïve d’installer des nichoirs et site de nourrissage : les espèces sensées en bénéficier ne sont-elles pas beaucoup trop sensibles au dérangement ? En effet, bien que certaines espèces soient anthropophiles et s’accommodent plutôt bien de la présence humaine (hirondelles, pigeons, fouines, moineaux, renards…), la plupart ne le sont pas, et ont besoin de tranquillité pour s’établir dans un lieu.

De plus, avant même que l’enquête publique soit clôturée, le propriétaire à jugé bon d’entamer un travail de broyage, parcourant le site avec d’énormes machines forestières occasionnant d’importants dégâts aux milieux humides précités. Et ce, malgré l’article 46 du code forestier stipulant que « Il est interdit d’occasionner des dégâts au sol provoquant une altération prolongée de celui-ci ». La charrue avant les boeufs ?

Plus qu’un écrin, un joyau

D’un lieu de retraites pour jeunes gens, La Sapinière a peu a peu repris son statut de quartier, de pays, voire d’un véritable monde, à l’échelle de ses habitants. Cela vaut-il vraiment la peine d’expulser ces derniers, représentants de centaines d’espèces, au profit d’une seule espèce qu’est la nôtre ?

Rappelons que ces plantes, ces animaux, ces champignons, ces lichens, participent tous à leur façon à la création et au maintien d’un monde vivant et viable, tant pour les espèces sauvages que pour l’être humain. Nous nous devons d’en être les gardiens.

Si nous voulons protéger ce joyaux, notre terre, nous préserver des inondations, et retrouver autant que possible la naturalité d’une vraie forêt sauvage, la méthode est simple : il suffit de ne rien faire… et laisser faire. La nature sait bien ce qu’elle fait, et finit toujours par retrouver son chemin.

En résumé

La construction de ce complexe immobilier de 27 étages est une menace non seulement pour la tranquillité d’un lieu paisible, mais aussi pour l’environnement, pour plusieurs raisons :

- détérioration d’habitats et/ou d’espères rares et/ou protégées

- destruction d’une partie de forêt subnaturelle ancienne et de ses abords

- dérangement de la faune

- occasion manquée de réaliser des observations naturalistes

- destruction directe ou indirecte d’arbres majestueux et potentiellement « remarquables »

- pollution lumineuse et sonore

- suppression du potentiel de rétention d’eau

- risque de pollution des eaux d’une source

- aménagements non pertinents ou très insuffisants

- pollution de l’air

Comment faire barrage ?

Si vous souhaitez lutter contre ce projet, rendez-vous sur le site de « Occupons le terrain » et choississez la méthode qui vont convient. De plus vous pouvez aussi vous rendre au service urbanisme des villes de Verviers et Pepinster, afin de consulter le dossier. Ceci permettra de montrer que la population s’y intéresse.

Tout est possible, ne baissons pas les bras !

Pour aller plus loin

- article de Canopea (par Anne-Laure Geboes)

- article de Forêt.Nature (par Thierry Kervyn)

- Notez que cet oiseau a besoin de grandes forêt et qu’il ne faut pas le confondre avec les autres oiseaux noirs des villes (choucas, freux, corneilles) ↩︎

- Pour rappel, aucune des forêts résineuses (ou « de sapins », contenant essentiellement des épicéas et douglas) n’est indigène ou naturelle en Belgique) ↩︎

Excellent article démontrant que ce projet de grand complexe immobilier situé en zone forestière et agricole est un véritable scandale !

Il reste peu de ces espaces propices à la biodiversité et aux supports essentiels de notre qualité de vie, en région verviétoise. Tout vandalisme de ce type doit être interdit par les autorités compétentes, et l’objet de lourds procès pour corruption à tous niveaux.