Depuis toujours, la « chouette » effraie (ou effraie des clochers) habite nos paysages, et plus particulièrement nos campagnes. Ses habitats que sont… les clochers, mais aussi les vieilles granges et autres vieux bâtiments se font de plus en plus rare. Heureusement, des ornithologues mettent des nichoirs à disposition des couples de notre région, et assurent un suivi grâce au système de baguage. C’est le cas à Charneux (Herve), l’occasion de rencontrer cet oiseau fascinant, en compagnie de Christian Desart et Sébastien Finck, ornithologues et acteurs de ce beau projet.

Avant tout, commençons par les présentations. Qui est la chouette effraie ?

Son nom scientifique est Tyto alba. Et pour être plus précis, d’un point de vue scientifique, rappelons qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une chouette (faisant partie des strygidés), car elle fait partie d’une toute autre famille d’oiseaux : les tytonidés. Répandue dans le monde entier, son habitat d’origine à l’état naturel se retrouve dans les falaises, les cavités, et plus rarement les trous dans les arbres et les vieux nids.

Mais désormais (et probablement depuis plusieurs siècles), elle a une préférence pour les recoins tranquilles et inaccessibles de nos bâtiments (grandes, greniers, vieux toits). Un oiseau bel et bien lié à l’être humain !

La nuit, elle parcourt les campagnes à la recherche de sa nourriture, composée essentiellement de petits rongeurs, qu’elle trouve dans les prés et les cultures.

Gagner à la connaître

Christian nous parle de la perception que nous en avons : « Elle est plutôt méconnue. Du temps où il y avait beaucoup de fermes, on les clouait sur les portes des granges pour éloigner les mauvais sorts et les maladies pour le bétail ! Mais ces pratiques ont été abandonnées, heureusement !! »

Pourtant, comme le rappelle notre guide, elles n’occasionnent aucun dégât, si ce n’est de minimes traces de sa présence près du clocher. « Leur présence dans le village est surtout limitée au nichoir ; elles y laissent dans le fond un amas de pelotes écrasées qui lui servent de litière pour y déposer les œufs. De temps à autre, il faut le nettoyer pour faire de la place. On retrouve aussi des pelotes au pied du nichoir, près de l’entrée de l’église : de quoi décortiquer et comprendre son régime alimentaire !« . Un régime alimentaire qui nous arrange bien : elles peuvent en effet être considérées comme des « auxiliaires » de nos cultures, puisqu’elles chassent les rongeurs « nuisibles » : rats, mulots, campagnols, etc.

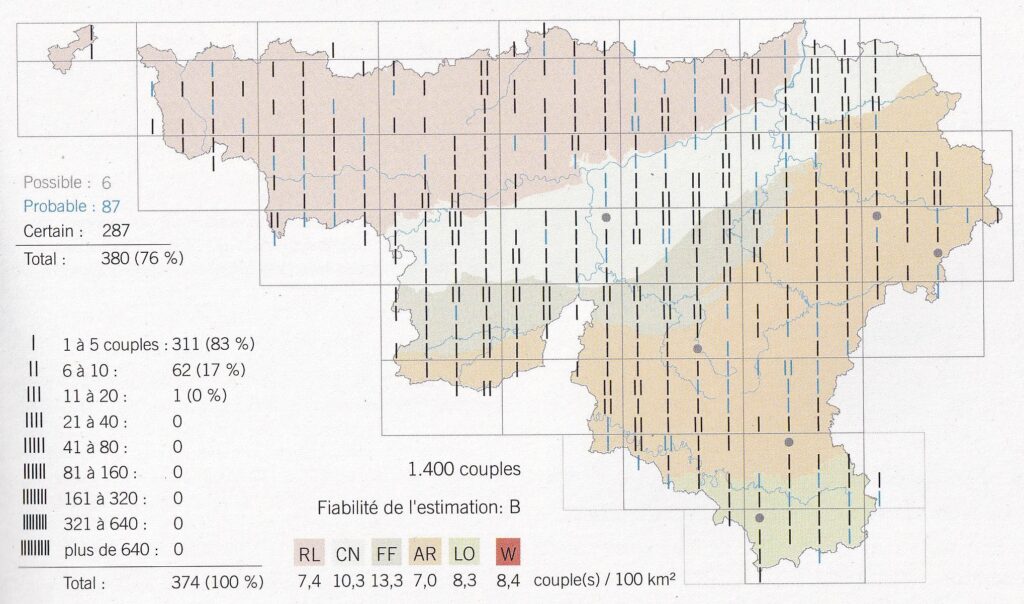

Sédentaire, elle affectionne particulièrement les milieux bocagers, dans lesquels elle trouvera ses proies. Bien qu’elle soit répandue dans toute la Wallonie et considérée comme « en progression » (de façon globale et non locale – voir plus bas), c’est un nicheur peu courant. De plus, elle est très rare en région ardennaise et quasi absente du plateau des Hautes Fagnes. Chez nous, elle est présente surtout en Pays de Herve. Elle est en Wallonie protégée par l’opération « Combles et clochers ».

Des effectifs fluctuants

Les populations semblaient augmenter, mais la donne est entrain de changer… « Dans les années 90 lorsque l’on a commencé l’opération Combles et clochers, l’espèce se portait mal. Suite au placement de nichoirs, 15 en 1992 pour arriver à 203 en 2003, on a remarqué une amélioration de l’espèce (60 nichoirs étaient occupés). Depuis, le nombre n’a cessé d’augmenter, pour ensuite baisser ces dernières années, car on a perdu des sites de nidification : travaux d’antenne gsm dans les clochers donc enlèvement du nichoir, mais aussi certaines fabriques d’églises ne souhaitent plus que l’on aille dans les églises, et moins de bénévoles pour aller recenser… Cela se ressent sur les effectifs de l’effraie.

L’adversité naturelle… et humaine

Les principaux dangers naturels sont les prédateurs que représentent les fouines (qui prennent les œufs dans les clochers), les renards, mais aussi les hivers rigoureux et très enneigés (qui permettent aux rongeurs de se cacher plus facilement).

Mais il y aussi les obstacles liés à l’occupation humaine du territoire. En effet, l’effraie souffre aussi de la modification du paysage agricole : moins de haies, mais aussi plus de pesticides, ce qui impacte directement les populations de rongeurs… et donc de ressources alimentaires. Enfin, notons aussi l’augmentation du trafic routier, qui n’arrange pas les choses. « Les chouettes circulent la nuit, et risquent alors d’être éblouies par les phares des voitures.«

De gros obstacles à l’équilibre des populations !

Il était donc temps d’agir, afin de permettre à cette espèce de retrouver un certain équilibre. Et pour ce faire, le placement de nichoirs était tout indiqué.

Pas toujours simple

D’un point de vue « pratico-pratique », les choses ne sont pas toujours faciles : « Il fût un temps ou la Région wallonne octroyait une petite aide au placement d’un nichoir (pour l’achat des matériaux), mais cela impliquait tout un tas de contraintes, alors nous avons préféré faire les choses par nous-mêmes.«

Et puis, quelques fois l’obstacle est d’ordre psychologique : en effet, certaines personnes ont peur que cela occasionne des dégâts. Et enfin, c’est aussi parfois l’aspect technique qui pose problème : « C’est parfois difficile : en 1990 et les années qui suivirent, beaucoup d’églises ont grillagé les clochers pour empêcher les pigeons d’entrer (car ils font beaucoup de déjections). Les effraient vont encore volontiers dans les vieilles fermes (mais il y en a de moins en moins, et elles sont souvent reconverties, modernisées et les trous d’accès se retrouvent bouchés).«

Mais heureusement, lorsque les conditions sont réunies et que les bonnes volontés sont de la partie, on peut alors enfin procéder au placement d’un nichoir.

Charneux, terre d’accueil

Tout commence en 1992. A cette époque, 15 nichoirs à effraies sont placés dans la région. En 2010, on comptait 8 couples dans le Pays de Herve. « Le nichoir a pratiquement été occupé chaque année depuis que je m’en occupe (1998), il y a peu être eu deux à trois ans sans occupation. «

Pourquoi venir ici, dans le petit village de Charneux ? Christian nous explique : « L’avantage de ce site est qu’il est “prévu” pour l’effraie, et que l’église est dans un village encadré par des zones de bocages qui lui convient. Dans ces zones, les effraient trouvent tout ce dont elles ont besoin : de vastes prairies parcourues par des rongeurs.«

Pour bien accueillir les chouettes, il s’agissait avant tout de fournir une aide adéquate, d’autant plus que les couples sont non seulement fidèles entre eux (bien qu’il y ait quelques solitaires), mais aussi attachés à leur site de nidification. Heureusement, Charneux n’est pas la seule terre d’accueil. Il y a en effet plusieurs couples disséminés dans la région.

Et d’ailleurs, si vous souhaitez donner un coup de pouce à votre échelle, rendez vous sur le site de Natagora « Biodiversité dans le bâti », et plus particulièrement à la page « Installer un nichoir«

Un logis bien pensé

Revenons à Charneux, où Christian nous décrit l’installation.

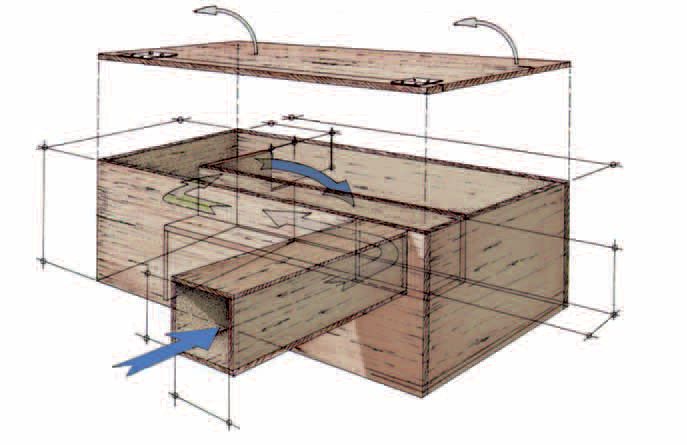

« Le nichoir est constitué d’une caisse en bois de 100m x 50cm x 50cm. A l’intérieur, une paroi avec une ouverture sur le dessus coupe la caisse en deux parties. A cette caisse on y ajoute un couloir d’accès de 18cm x 18cm sur une longueur d’environ 1,20m (plus court à Charneux) afin de restreindre l’accès aux pigeons : ceux ci ne rentrent pas dans un couloir sombre, et ils ont besoin d’une “tablette” pour se poser avant d’entrer en marchant, tandis qu’une chouette sait entrer directement en volant dans un couloir sombre.«

Une fois que le logis est prêt, le couple prend possession des lieux. Au printemps, c’est la saisons des amours… et des naissances. De la mi mars à la mi mai auront lieu les accouplements. Après 32 jours d’incubations, période pendant laquelle la femelle sera nourrie par le mâle, naîtront de 4 à 7 oisillons.

En 2024, les efforts des ornithologues ont porté leurs fruits : « 5 jeunes sont nés à Charneux (dont un mort que l’on a retrouvé à l’extérieur du nichoir, au pied du clocher). Autant de jeunes chez un particulier, dans un nichoir également, du côté de Clermont. «

Bien que le système de nichoirs soit très efficace, on n’est jamais à l’abri d’un accident, comme en témoigne ce jeune, trouvé mort au pied du clocher. « Il aura probablement sauté hors du nid trop tôt, avant d’être capable de voler. Ici, le couloir est plus court que d’habitude. Les jeunes qui passent de la première partie du nid (dans laquelle ils sont nés) à la deuxième partie se retrouvant ainsi fort proches de la sortie.«

Rappelons que, si vous trouvez une effraie juvénile qui semble seule et désemparée, c’est certainement qu’il y a un problème. En effet, l’éducation ne se fait pas au sol chez cette espèce.

Heureusement, la plupart du temps, tous les jeunes survivent. C’est au bout de 6 à 8 semaine qu’ils commenceront à quitter le nid, mais le nourrissage se poursuivra jusqu’à 9 à 12 semaines. Lorsqu’ils seront autonomes, ils pourront alors s’envoler vers un futur nouveau territoire, pouvant se situer à 100 km – voire plus encore – de leur lieu de naissance (cette dispersion permet le brassage génétique et évite ainsi la consanguinité). Mais avant cela, l’opération la plus importante pour le suivi des jeunes, et probablement la plus délicate, est le baguage.

Assurer le suivi

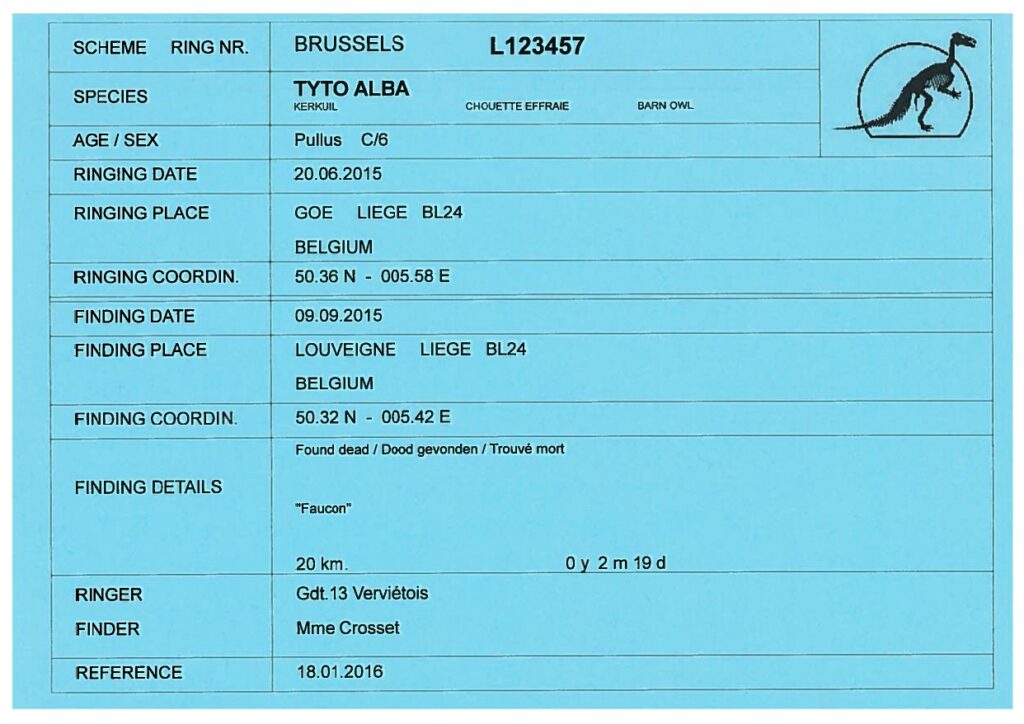

Le baguage est une opération plutôt simple sur le principe, mais délicate et qui demande un certain savoir faire. On place une bague métallique autour de la patte de l’animal. Chaque bague porte un numéro qui lui est propre et qui permet ainsi d’identifier l’oiseau.

Mais pourquoi placer ces bagues ?

« Comme pour tous les oiseaux que l’on bague, l’objectif est de mieux connaître les mœurs ainsi que la répartition des futures générations dans la région. Les informations sont répertoriées par l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB). Tous les bagueurs et autres scientifiques ont accès à la banque de données, via un site web. Nous les baguons maintenant, quand ils ont environ un mois, juste avant qu’ils ne sachent voler. Cela permet d’éviter tout accident d’envol précoce lorsque l’on va dans le nichoir. Habituellement, on les bague directement sur place au nichoir pour éviter trop de manipulations. »

Ces gestes sûrs sont réalisés par des hommes d’expériences et dans un cadre plus que sérieux : « Cela doit être fait par un bagueur reconnu de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, et qu’il ait passé un stage de 4 ans, comprenant 2 examens. Dans mon cas, j’ai commencé avec Roger Ponsen (ndlr : un local de l’étape !) qui baguait avec moi mes premières chouettes ; c’est ensuite Sébastien Finck qui à suivi, car chaque bagueur a sa zone.«

Une fois les jeunes bagués, il sera alors possible d’assurer le suivi à chaque fois qu’un individu sera retrouvé (capturé temporairement ou décédé). Pour cela, un encodage du numéro de bague permet de rapidement retrouver les informations sur l’oiseau en question, et informer l’IRSNB. Lieu de bagage, date de l’observation, âge de l’individu, et même son prénom. Tout y est !

Et pour les plus chanceux ou tenaces, il sera possible d’observer ces véritables fantômes. « Pour les observer, cela demande beaucoup de patience ! D’abord, il faut trouver un endroit où elle occupe un nichoir, et se poster au pied de l’église en fin de journée et puis… attendre son bon vouloir pour la voir s’envoler furtivement à son départ en quête de nourriture. Il faut un fameux coup de bol pour la voir posée sur un rebord de toit d’église ! Mais si l’on a ne serait-ce que la chance de l’entendre, c’est un souvenir incroyable ! »

Rappelons que, tous les deux ans a lieu en certains endroits « La nuit des chouettes », pendant laquelle des guides vous feront découvrir ces êtres fascinants et sensibiliseront à leur protection. Et ça tombe bien, puisque Christian Dessart est de la partie !

En attendant, réjouissons-nous de la réussite de ce beau projet, et souhaiter que les 4 jeunes restant soient bientôt prêts à sortir du nichoir et voler de leurs propres ailes. Longue vie à eux !